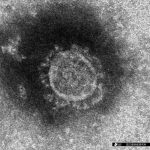

今月の雑誌から: コロナ危機と文明

投稿日 : 2020年06月19日

将来の歴史家は現代を、「コロナ危機以前」と「コロナ危機以降」に分けるかもしれないと言われるようになった。それほどコロナ危機は時代を画する歴史的な重要性を持つ大惨事となりつつあり、単に医療保健分野だけにとどまらず、人々の働き方や思考、市場の運営、新しい技術への適応、ひいては、文明に関する基本的な考え方に至るまで、幅広い影響を及ぼすとみられる。ゆえに、これからやって来る長期的で大きな変化は、我々の想像をはるかに超えるものとなるかもしれない。コロナ危機を経て、世界はどう変わるのか、そして、日本はどのような対応を迫られるのか。

将来の歴史家は現代を、「コロナ危機以前」と「コロナ危機以降」に分けるかもしれないと言われるようになった。それほどコロナ危機は時代を画する歴史的な重要性を持つ大惨事となりつつあり、単に医療保健分野だけにとどまらず、人々の働き方や思考、市場の運営、新しい技術への適応、ひいては、文明に関する基本的な考え方に至るまで、幅広い影響を及ぼすとみられる。ゆえに、これからやって来る長期的で大きな変化は、我々の想像をはるかに超えるものとなるかもしれない。コロナ危機を経て、世界はどう変わるのか、そして、日本はどのような対応を迫られるのか。

主要月刊誌7月号は、コロナ危機が持つ文明とのかかわりあい、そしてその中での日本の特徴に焦点を当てた記事を多数掲載している。

今回紹介する識者の見解に共通に流れる論調は、コロナ危機を経て日本人がその長い歴史の中で育んできた「世界観としての無常感」や「死生観」、「感染症との共存というある種の諦念」、「リアルな人間の交わりがもつ意味空間の価値」といったものへの再認識あるいは復帰の期待である。そういう意味で、日本では、コロナ危機が収束に向かうにつれて、この短期間ではあるが特異な経験が、西洋文明とは異なる日本文明の特徴を探る触媒となっていると言える。

■『中央公論』7月号、 特集:コロナ・文明・日本

「二十一世紀の感染症と文明―近代を襲う見えない災禍と、日本人が養ってきた公徳心」

劇作家・評論家 山崎正和氏

山崎氏は、コロナ危機は、近代人の秘められた傲慢に冷や水を浴びせ、人類の過去の文明、都市文明発祥以来の歴史への復帰を促すと見る。「近代は世界の空間を広げ、グローバル化を達成したと思っていたが、今回のウイルスはその全体を覆っているのだから、逃げ場がないという意味では前近代の村落と同じ」と指摘する。そして、今後の人類は、グローバル化の暴走には慎重になり、とくに巨大グローバル企業の国家への挑戦に批判的になるとの見通しを示すとともに、国家が泥沼を脱した後に急ぐべきは、未来世代との平等の問題であり、天文学的に膨れ上がった将来への借財の処理であると述べる。

感染症が桁外れに深刻な恐怖と不安を人に与えるのは、病原体も感染経路も闇に隠れていて恐怖がいつまで続くのか先行きが見えず、それに対して「する」ことが何も無いことによる。日本国民の耐えている心情の奥行きはかなり深く、その自制心は特記に値するが、この日本人の美徳が国難に勝ち、無事に最終局面を迎えられるかどうかは分からず、また、危機が去った後、どんな将来世界を残さねばならないかは今から考えておいてよい課題だと強調する。

さらに、やがて起こり始める国民各自の世界観の転換はより重大であり、自然との交渉の中で文明が勝つとの進歩主義イデオロギーはあきらめて、「今回の経験が伝統的な日本の世界観、現実を無常と見る感受性の復活に繋がってほしい」との願いを吐露する。その無常感は感傷的な虚無主義ではなく、国民の健全な思想であり、現実変革の具体的な知恵と技を発揮しつつもそれを無常の営みと見て諦める醒めた感受性であると説明している。

■『中央公論』7月号、特集:コロナ・文明・日本

「近代科学と日本の課題―コロナ後をどう見通し、つけをどう払うか」

村上陽一郎 東京大学名誉 教授

村上氏は、コロナ禍によって露呈された現代社会の脆弱性の一つは、人間の生命に関する姿勢かもしれないとして、「死が日常隣り合わせにある状態で、今日の命をどう生きるか、そのことを真剣に考えさせてくれるとしたら、今回の災厄も、意味があったと言えるかもしれない」という。

また、このウイルス禍が終息に近づいたとき、「人々は、どれほど馬鹿げた情報なるものがウエブでは厚かましく拡散するか、という経験を重ねた結果、ウエブ上の情報の真偽・正邪を見分けるための賢さを、多少なりとも多く身につけているかもしれない」と述べる。そのためには、基礎的な素養と共に、常識や良識を社会に根付かせるための努力を地道に積み重ねる必要があるが、今回の危機はその刺激の一つにはなると見る。

同氏は、今回の危機では、収入を絶たれた生活困窮者が無視できない数に及ぶという、生活基盤の違いによる社会の二層分離を再認識させたとし、その解決のために、これ以上財政負担を増やすことなく、明日の無収入を心配せずにいられる社会層に臨時の税を課して、そうでない層へ分配するという非常手段を提案するが、その解決方法によって日本社会の将来が極めて暗くなる可能性があると警鐘を鳴らす。

■『外交』5・6月号、巻頭インタビュー

「感染症対策「森を見る」思考を―何が日本と欧米を分けたのか」

押谷仁 東北大学 教授/政府新型コロナウイルス感染症対策専門家会議委員

押谷氏は、日本の感染拡大防止戦略は「森を見て全体像を把握する」のに対し、欧米諸国は「木を見る」方法だと断じる。欧米諸国は、感染者周辺の接触者を徹底的に検査し、新たな感染者を見つけ出しウイルスを一つ一つ「叩く」ことに注力したが、接触者の陽性率は非常に低く、また無症状の感染者からも感染が起こるために、感染拡大阻止にはさほど有効ではなく、非効率な消耗戦になってしまった。他方、日本は、小さな感染はある程度見逃しがあることを許容しつつもクラスターを正確に把握して周辺をケアするもので、クラスターさえ発生しなければほとんどの感染連鎖は消滅していくと指摘する。

感染症の脅威を「徹底的に叩く」文化にある欧米の先進国が軒並み深刻な状況に陥り、他方、さながら「野生の思考」的に共存するという考えのあるアジア・アフリカ諸国が何とか踏みとどまっているのは示唆的だとし、日本では奈良時代から繰り返し天然痘などの感染症に苦しめられて、人々は人知の及ばない強力な力があることを認め、ある程度は受け入れてきたように、アジアの社会の中には、感染症と共存するといった、ある種の諦念を含んだ関係があるのではないかという。しかも、日本、中国、韓国、台湾、ベトナムなど、それぞれが全く違ったやり方で成果を上げており、画一的なやり方はもはや成立しないことを理解し、国際協力のあり方を再構築すべきと提唱している。

■『Voice』7月号、総力特集:コロナ時代の新・日本論

「世界が迎える大転換と日本の課題」

中西寛 京都大学法学研究科 教授

増加する新興感染症の多くに対してまだ効果的なワクチンも治療薬も存在せず、人類の医学的能力は限られた力にすぎないことを今回のパンデミックは示したと中西氏は指摘する。新型コロナは、グローバリゼーションが、資本の論理という単一の価値基準で社会を極限まで合理化して多様性を損ない、社会的脆弱性を堆積させていたところを襲ったゲリラ戦型のウイルスであり、それは、すでに存在している政治的、経済的、社会的亀裂を拡大する方向に作用し、長期化するにつれて、「医療か経済か」や「公共の安全かプライバシーか」といった基本的対立を先鋭化させると予想する。

パンデミックを契機として、デジタル情報化、ヴァーチャル世界の威力をまざまざと見せつけることとなったが、そのような情報技術で置き換えが不可能なもの、例えば医療や介護、物流や文化といった、リアルな人間の交わりが持つ意味空間の価値を気づかせ、さらに高める要因となろうと中西氏は予測する。

総じて、人間社会のすべてをデジタル化することはできず、デジタル化すべきものと、人間の強みでもあるアナログ的な要素の切り分けと組み合わせが今後の世界的課題となるであろうし、日本が自らの実践を研ぎすますことによって世界に貢献できるあり方であると述べ、日本は自らの利点と弱点を普遍的な価値基準で分析し、ビジョンを作っていく必要があると同氏は結論づけている。

※このページは、公益財団法人フォーリン・プレスセンターが独自に作成しており、政府やその他の団体の見解を示すものではありません。