実施日 : 2025年07月08日(火) - 09日(水)

広島プレスツアー

投稿日 : 2025年06月11日

本プレスツアーは、応募者多数のため、参加申し込みを締め切らせて頂きました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2025年6月26日

広島プレスツアー

実施:2025年7月8日(火)~9日(水)

テーマ:

1.原爆投下から80年:被爆の実相

2.被爆の記憶を次世代につなぐ:若い世代による伝承からAIを利用した応答装置まで

3.広島市長インタビュー:「ヒロシマの心」を世界に伝えるメッセージ

【取材内容】

1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下され、多くの市民の命が一瞬にして奪われた。

焦土と化したまちは、戦後復興を遂げ、広島の人々は核兵器廃絶と平和の重要性を訴え続けてきた。2025年、被爆から80年目を迎える広島からのメッセージは、より一層強い意味を持つ。近年、世界各地で緊張が高まり、核兵器の使用が現実的な懸念となっているからだ。

このような混沌とした国際情勢の中で、2024年には日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した。被爆者の活動が国際的に評価される機会を得て、唯一の戦争被爆国日本の動きが改めて世界から注目を集めている。

しかしながら、被爆者の高齢化により被爆の実相を直接語ることができる人口は年々減少しており、その記憶の継承は喫緊の課題となっている。

こうした状況を受け、広島市では、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を強く願う「ヒロシマの心」の共有を目指して、被爆の実相を次世代へと伝える取組が市民との連携の下で精力的に進められている。

◆本ツアーでは、被爆者から被爆体験を聞くとともに、広島平和記念資料館や原爆ドームの視察を通じて、被爆の実相について理解を深める。また、若い世代への被爆体験の伝承や、AI(人工知能)を活用した応答装置の開発など、記憶を未来につなぐ事業を取材する。さらに市長にもインタビューを行う。行政や市民、地元企業などへの取材を通じて、原爆投下から80年を迎える広島からのメッセージを聞く。

1.原爆投下から80年:被爆の実相

(1) 広島平和記念資料館

~ 遺品や写真等の資料が伝える原爆の惨禍 ~

広島平和記念資料館は、被爆者の遺品や被爆の惨状を伝える写真・資料を通じて、原爆による被害の実相を後世に伝える施設である。館内では、焼け焦げた衣服や弁当箱、被爆直後のまちの写真、負傷者の記録などを展示し、原子爆弾が奪った人々の命と日常の断片を、見る者に強く訴えかけている。

2019年には、被爆者の遺品や被爆の惨状を示す資料を展示する本館の展示内容が、「被爆者の視線」や「人間の被害」に重点を置いた内容へと刷新された。展示順も再構成され、限られた滞在時間でも来館者が被爆の実相に向き合えるよう工夫されている。

◆本ツアーでは、広島平和記念資料館館長の石田芳文(いしだ・よしふみ)氏による説明を受けながら館内を視察した後、館長へのインタビューを行う。

◎お願い:撮影に当たっては各種条件がありますので予めご了承ください。

(2) 平和記念公園

~ 平和への祈りの場 ~

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/park-green/1005983/1026353/1003127.html

【画像提供:公益財団法人広島平和文化センター】

広島市中心部に位置する平和記念公園は、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和の実現を祈念して設立された。公園内には、被爆当時の姿を残す原爆ドーム、被爆によって命を落とした人々の氏名・死没年月日・年齢が記された名簿を納めた原爆死没者慰霊碑、そして白血病を発症し、病床で折り鶴を折り続けた佐々木禎子さんの死を受け、全国からの募金により建立された「原爆の子の像」などがある。

公園内では、被爆体験の継承を目的に、有志の市民が参加する「ヒロシマピースボランティア」や、高校生・大学生の若者からなる「ユースピースボランティア」によるガイド活動も行われている。彼らは、日本語だけでなく英語でも解説をしており、同公園は、国内外から訪れる多くの人々に、平和について考えるきっかけを提供する場となっている。

(3) 原爆ドーム

~ 特別な許可を得て、内側からドームを撮影 ~

https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1021115/1015065.html

平和記念公園内に立つ原爆ドームは、1915年に県内の物産の展示・即売を行う施設として竣工し、その特徴的なドームが市民に親しまれていた。

1945年8月6日、原子爆弾がこの建物の南東約160メートルの至近距離でさく裂し、建物は大破・全焼。館内にいた全員が犠牲となった。人類史上初の原子爆弾による被害を伝える歴史の証人として、また核兵器廃絶と恒久平和を願う誓いのシンボルとして、1996年12月にユネスコの世界遺産に登録された。

現在も原爆ドームは、保存修理が施され被爆当時の姿をとどめている。敷地内には被爆により崩壊した建物の一部であるがれきが散在し、建物内部には爆風によってむき出しとなった鉄骨など、今なお生々しい被爆の傷痕が残されている。こうした姿が、原子爆弾の惨禍を現代に伝え、訪れる人々に平和の尊さを強く訴えかけている。

◆本ツアーでは、ヒロシマピースボランティアによる案内を受けながら平和記念公園を視察する。その後、原爆ドームを訪れ、特別な許可を受けて敷地の内部に入って視察・撮影する。また、ユースピースボランティアの若者からも活動について話を聞く。

(4)広島市立本川小学校 平和資料館

~ 被爆二世の卒業生が伝える、80年前のこどもたちの被爆 ~

https://peace-tourism.com/story/entry-131.html

広島市立本川小学校は、爆心地から約410メートルの至近距離に位置し、1945年8月6日の原爆投下により、約400人の児童と10人の教職員が犠牲となった。鉄筋コンクリート造の校舎は外形を残して全焼し、被爆後は救護所として利用された。その後、校舎の一部と地下室が保存され、1988年5月に「本川小学校平和資料館」として開館。焼け跡から集められた遺物が展示されている。なお、同校は、漫画「はだしのゲン」の主人公ゲンが通っていた「本川国民学校」のモデルとされている。

広島市立本川小学校は、爆心地から約410メートルの至近距離に位置し、1945年8月6日の原爆投下により、約400人の児童と10人の教職員が犠牲となった。鉄筋コンクリート造の校舎は外形を残して全焼し、被爆後は救護所として利用された。その後、校舎の一部と地下室が保存され、1988年5月に「本川小学校平和資料館」として開館。焼け跡から集められた遺物が展示されている。なお、同校は、漫画「はだしのゲン」の主人公ゲンが通っていた「本川国民学校」のモデルとされている。

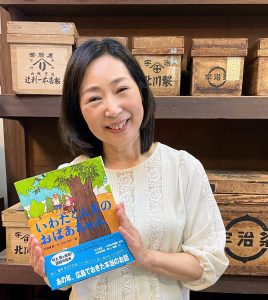

【画像提供:岩田美穂氏】

平和資料館では、被爆二世である岩田美穂(いわた・みほ)氏がボランティアガイドを務めており、岩田氏の母・綿岡智津子氏が16歳の時に被爆し、家族5人を失った時の体験について来館者に伝えている。綿岡智津子氏についての絵本「いわたくんちのおばあちゃん」は、2023年に広島市の平和学習の副教材として採用されている。

◆本ツアーでは、広島市立本川小学校平和資料館を訪れ、ボランティアガイドの岩田美穂(いわた・みほ)氏による説明を聞きつつ、展示を視察する。

2.被爆の記憶を次世代につなぐ:若い世代による伝承からAIを利用した応答装置まで

(1) 被爆者(「被爆体験証言者」)による講話/被爆体験伝承者等養成事業

~ 被爆者の話を聞き取り、市民が次世代に語り継ぐ ~

https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/fukko/1021099/1015041.html

証言者の梶矢文昭氏と伝承者の沖本春樹氏 【画像提供:沖本春樹氏】

広島市では、被爆者(被爆体験証言者・以下「証言者」)の体験と平和への思いを次世代に語り継ぐ担い手を育成するため、2012年度より被爆体験伝承者等養成事業を実施している。

この事業では、同事業に応募した研修生が、証言者からその体験を直接聞き取って学び、約2年にわたる講義・証言者との伝授ミーティング・講話実習などを通じて、被爆の実相や証言者の被爆体験などへの理解を深めていく。研修修了後には「被爆体験伝承者」(以下「伝承者」)として認定され、平和記念資料館等で、修学旅行生や海外からの来訪者を対象に講話を行う。2025年4月現在、239人の伝承者が活動しており、証言者の高齢化が進む中で、その役割の重要性が増している。

◆本ツアーでは、まず証言者である梶矢文昭(かじや・ふみあき)氏からその被爆体験について聞く。その後、広島市の被爆体験伝承者等養成事業を担当する広島市市民局国際平和推進部の岡川知史(おかがわ・ともふみ)氏から、事業の概要について説明を受ける。続いて、証言者の体験や平和への思いを受け継いだ伝承者である沖本春樹(おきもと・はるき)氏から、活動に取り組むに至った経緯などについて話を聞く。

(2) AI(人工知能)を活用した「被爆証言応答装置」

~ 「被爆者なき時代」に備える、記憶の継承に向けた新たな試み ~

https://www.nhk.or.jp/hiroshima/hibaku75/taiwa/

【画像提供:NHK広島放送局】

NHK広島放送局は、近い将来必ず訪れる「被爆者なき世界」に対応するため、AIを活用した「被爆証言応答装置」を開発した。被爆者の映像に口頭で質問を投げかけると、AIがその内容を解析し、事前に収録された映像の中から適切な回答を再生する。同装置は、AIが新たな回答文を自動で生み出す「生成AI」を使用したものではなく、あくまで発せられたキーワードをもとに、AIがデータベースから該当する証言映像を選定して再生する仕組みだ。従来の証言ビデオとの最大の違いは、被爆者と質問者の間に対話の体験を作り出す点にある。

被爆者の梶本淑子(かじもと・よしこ)氏は、自身の悲惨な経験を後の時代に伝えたいという強い思いから、5日間かけて約900問の質問に丁寧に回答し、映像の収録に応じた。この装置に質問をした人々からは、「実際に会話をしているかのような感覚になり、梶本氏が原爆で体験したことなどがリアルに伝わってきた」との声が寄せられている。英語での質問にも一部対応しており、2023年のG7広島サミットの際には外国メディアの記者がこの装置による「対話」を体験した実績がある。

現在は広島市の事業として、新たに5人の被爆者の証言を収録し、運用開始に向けて準備を進めている。

◆本ツアーでは、被爆証言応答装置の開発についてNHK職員による概要説明を受けた後、装置の開発に協力した被爆者の梶本淑子(かじもと・よしこ)氏に話を聞く。また、装置を使ったデモンストレーションを体験する。

(3)オタフクソース株式会社 ×「記憶の解凍」

~ AIによる白黒写真のカラー化で、戦争と復興の歴史を伝える ~

https://www.otafuku.co.jp/

https://www.instagram.com/anju_niwata/

戦後、深刻な食糧難の中でわずかな配給物資に頼って人々が生き延びようとしていた中、小麦粉を水で溶いて焼いた生地に野菜をのせ、半分に折った簡易なお好み焼きが屋台で提供され、人々の空腹を満たした。その後時代の経過とともに進化していったお好み焼きは「復興のシンボル」として広島に根づき、現在ではソウルフードとして親しまれている。

この食文化の形成に深く関わったのが、オタフクソース株式会社だ。同社の前身である佐々木商店は1922年に酒・醤油類の卸小売として創業し、1938年から醸造酢を製造していたが、1945年の原爆により店舗は全焼。廃墟の中、事業を再建し、ウスターソースの製造に着手。その後、ウスターソースにとろみを加えたお好み焼き専用ソースを開発した。現在では国内のみならず海外でも事業を展開している。

このような戦争と復興の歩みを記録し、体験した人々の思いを未来へ伝えようとする取組が「記憶の解凍」である。この取組は、広島出身で広島テレビ放送株式会社の報道記者・ディレクターである庭田杏珠(にわた・あんじゅ)氏が高校在学中の2017年に始めたものだ。被爆前の広島のまちやそこに生きた人々の姿を映した白黒写真を、AI技術でカラー化した後、当時の資料や戦争体験者との対話をもとに色の補正を繰り返す。このような丁寧な作業を経て当時の暮らしの情景を再現し、凍りついた記憶をよみがえらせ、「解凍」している。

この取組の一環で、広島のまちと共に復興の歴史を歩んできた地元企業であるオタフクソース株式会社の最高顧問で、6歳の時に被爆した佐々木尉文(ささき・やすふみ)氏の家族写真もカラー化されている。

◆本ツアーでは、「記憶の解凍」に取り組む庭田杏珠(にわた・あんじゅ)氏からその概要を聞く(写真はプロジェクターで投影)。また、オタフクソース株式会社の最高顧問である佐々木尉文(ささき・やすふみ)氏から、戦後のお好み焼きと同社の発展の歴史や、次世代に記憶をつなぐことへの思いを聞く。取材の後は、オタフクソースが運営するお好み焼き体験スタジオ「OKOSTA」で、自ら作ったお好み焼きを昼食として食す。

当時の写真について話す佐々木氏と、インタビューを行う庭田氏 【画像提供:オタフクソース株式会社】

3.広島市長インタビュー:「ヒロシマの心」を世界に伝えるメッセージ

松井一實 広島市長インタビュー/広島市の平和の取組に関するブリーフィング

https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/peace-efforts/1026967/1031220.html

【画像提供:広島市】

2025年、被爆から80年という歴史的な節目を迎えた広島市は、被爆者の体験と平和への願いを未来へ伝えるべく、国内外に向けた発信を強化している。

松井一實(まつい・かずみ)市長は、国際的に核の脅威による緊張が高まる中で、市民社会を担う若い世代が、平和文化の振興に取り組み、活動の輪を広げてほしいとの思いで、次世代の当事者の役割に期待を寄せている。

広島市は被爆80周年の節目に、「原爆死没者の慰霊と被爆者の援護」に加え、「平和文化の振興」を新たな柱に据え、「まちの姿を通した平和への願いの発信」、「被爆の実相を自分のこととして受け止める環境づくり」など6つの基本テーマに基づく記念事業を展開している。こうした取組を通じて、広島市は被爆地としての責務を果たしながら、平和の実現を目指す歩みを進めている。

◆本ツアーでは、広島市市民局国際平和推進部の長谷部良治(はせべ・りょうじ)氏から被爆80年を迎える市の取組についてブリーフィングを受け、被爆被害等を疑似体験できるVR(バーチャルリアリティ)映像が組み込まれた多言語対応のVRゴーグルを体験する。その後、松井一實(まつい・かずみ)市長へのインタビューを行う。

|

|

原爆被害を疑似体験できるVRゴーグルの映像

【画像提供:PEACE PARK TOUR VR】

【実施要領】

1.日程

2025年7月8日(火)~9日(水)

2.スケジュール

※日程は、予告なしに内容を変更することがあります。

【1日目: 7月8日(火)】

|

07:25-08:45 |

羽田空港→広島空港(JAL253) |

|

10:30-11:30 |

平和記念公園 |

|

11:40-12:40 |

原爆ドーム(内部視察含む) |

|

13:00-13:50 |

昼食休憩 |

|

14:00-15:30 |

広島平和記念資料館 |

|

15:45-17:45 |

被爆者(被爆体験証言者)による被爆体験講話(伝承者同席)、被爆者および伝承者へのインタビュー |

|

18:00 |

ホテル着(広島市内) |

【2日目: 7月9日(水)】

|

08:45 |

ホテル発 |

|

09:00-10:40 |

被爆証言応答装置、協力した被爆者へのインタビュー |

|

11:00-12:20 |

オタフクソース株式会社×「記憶の解凍」 取材 |

|

12:30-14:00 |

昼食(お好み焼き作り体験) |

|

14:20-15:35 |

広島市立本川小学校 平和資料館 |

|

16:00-16:45 |

広島市の平和の取組に関する市職員によるブリーフィング |

|

17:00-18:00 |

松井一實 広島市長 インタビュー |

|

20:30-22:00 |

広島空港→羽田空港(JAL266) |

3.参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4.参加費用

15,000 円

(全行程交通費、宿泊費(朝食付き)、昼食(1、2 日目)を含む)

*お支払い方法、キャンセル料等については、参加者にご連絡します。

*集合場所までの交通費、解散後の交通費は自己負担となります。

5.募集人数

10 名(各社ペン又はカメラ1 名、TV は1 社2 名まで)

*参加者は主催者の判断で決定します。

6.以下を必ずご確認・ご了承されたうえで、お申し込みください:

6-1.基本事項

(1)本ツアーは広島市が主催し、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担いただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、広島市(主催者)及びFPCJ(運営者)は一切の責任を負いかねます。

(5)写真・TV 撮影を含めて、各取材地では担当者の指示に従ってください。

(6)本ツアーは、報道を目的とした取材機会の提供を目的としているため、参加者には、本国での報道後、FPCJ を通じ広島市に、記事、映像、音声(ラジオの場合)のコピーの提出をお願いしています。また、報道が英語・日本語以外の場合は、内容を把握するため英語または日本語の概要の提出も併せてお願いしています。参加申込者は、これらに同意いただいたものとみなします。

6-2.個人情報の取り扱いについて

以下について予めご了承ください。

※プレスツアーの主催者および運営者は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1)運営者は、申し込み時に送信された個人情報(所属機関名・氏名等)を、各プレスツアーにおいて必要があると認められる場合に、以下の目的でそれぞれの関係先に提供します。

・旅行会社を通じた旅行手配・保険加入(提供先:旅行会社、宿泊先、交通機関、保険会社)

・取材の円滑な運営(提供先:通訳者、取材先)

(2)運営者は、円滑な事業運営を目的に、主催者に申し込み者の所属機関名・氏名を共有します。

6-3.プレスツアー中の主催者・運営者による記録用の撮影

以下について予めご了承ください。

(1)記録用に、運営者がツアー中の様子を撮影します。その写真・動画の著作権は主催者に帰属します。

(2)ツアーの様子を記録した写真、記事、動画を、主催者および運営者のホームページやSNS 等に掲載することがあります。

(3)前各項の写真・動画に、参加者の肖像・声が映り込むことがありますが、主催者・運営者がそれらを利用することに同意していただきます。

7.FPCJ 担当者

取材協力課 渡邉、吉田、水谷

(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

*****************************************************************

◆以下の点を必ずご了承いただいたうえで、お申し込みください◆

・プレスツアーは複数のメディアが参加する共同取材であり、インタビューや撮影は合同で行うのが前提です。したがって、必ずしも全ての取材先で個別の撮影・インタビューができるとは限りません。

・プレスツアーの進行、取材時間、撮影制限に関しては、主催者及び運営者の指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合、その時点から、プレスツアーへの参加をご遠慮いただく場合もあります。

・他社の参加記者の個人や社名等が特定できるような情報(画像・映像・音声含む)を報道等で使用しないよう、ご留意をお願いします。万一、それらの情報を報道等で使用したい場合は、相手に直接確認の上、事前に許諾を得るようにしてください。同行する運営スタッフについても、同様のご配慮をお願いします。