実施日 : 2019年06月13日(木) - 14日(金)

案内:第3回G20大阪サミットプレスツアー(大阪・奈良)

投稿日 : 2019年06月05日

<テーマ:日本の経済を支える関西>

1.G20大阪サミット

2.未来をつくる技術(SDGs、ライフサイエンス)

3.2025年大阪・関西万博

今年6月28、29日、G20サミット首脳会議が大阪で開催される。主要先進国と新興国の首脳等が一堂に会し、世界経済の安定成長への道筋に向けた議論を行い、「持続可能な開発目標(SDGs)」など地球規模課題への対応も議題の一つとなる。

今年6月28、29日、G20サミット首脳会議が大阪で開催される。主要先進国と新興国の首脳等が一堂に会し、世界経済の安定成長への道筋に向けた議論を行い、「持続可能な開発目標(SDGs)」など地球規模課題への対応も議題の一つとなる。

大阪・関西は、ものづくり企業やライフサイエンス関連産業の集積地。それぞれが持つ世界オンリーワンの技術により、SDGsの達成に貢献する画期的な製品が次々と生まれている。例えば、性別や年齢にかわらず誰もが働くことを可能にする「着るロボット」、AIなどの先進技術を活用した電動昇降機能付きのロボティクス家具、世界初の電気自動車(EV)向けの大容量ワイヤレス充電システム。大阪を中心とした関西発の技術が、2025年大阪・関西万博のテーマでもある、すべての人が健康で幸せに生きることのできる持続可能な社会を創り出そうとしている。

本ツアーでは、G20サミットの開催を2週間後に控えた大阪・関西(奈良)を訪れ、ライフサイエンスや環境などの分野で卓越した技術を有する企業を訪問。革新的な技術とアイディアで「いのち輝く未来社会」の実現に貢献する大阪・関西の力を取材する。

【取材内容】

<1.G20大阪サミット>

2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会

大阪湾の人工島「咲洲(さきしま)」にある国際展示場「インテックス大阪」で開催されるG20大阪サミット。37の国や機関が参加し、各国首脳や国際機関のトップをはじめとする政府関係者、海外プレス、スタッフ等を含め約3万人が大阪・関西を訪れる見通しだ。地元では経済界などでつくる「2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会」が中心となり、国内外からの多くの来訪者を迎える最終準備を進めている。

本ツアーの主催者でもある協議会の事務局から、サミット開催を2週間後に控えた地元大阪の準備状況について話を聞く。また、2025年大阪・関西万博の運営を担う「2025年日本国際博覧会協会」から同万博の概要について説明を受ける。地上252メートルのさきしまコスモタワー展望台より、窓ガラス越しにインテックス大阪や、2025年大阪・関西万博の会場である人工島「夢洲(ゆめしま)」を撮影する。

<2.未来をつくる技術(SDGs、ライフサイエンス)>

株式会社ATOUN(奈良市)

~“着るロボット”パワードウェアで労働現場の「働き方改革」に貢献~

株式会社ATOUNは2003年設立のロボットベンチャーだ。働く人たちの体の負担を軽減する“着るロボット”の開発・普及により、年齢や性別による力の差に左右されることなく働ける「パワーバリアレス社会」の実現を目指してきた。

同社は2018年、バックパックのように背負いスイッチをオンにして用いる腰用パワードウェア「ATOUN MODEL Y」を発表した。体幹の動きを内蔵センサーが検出し、動作意図に合わせて腰部のモーターが回転することで、重量物の持ち上げ下げや中腰姿勢のときにかかる腰の負担を軽減する。防水・防塵性能を備え、屋外や雨天時でも使用できる。

「MODEL Y」は、荷物の積み降ろしが欠かせない物流や建設の現場を中心に導入が進んでいる。2018年7月の販売開始から2019年4月末までの販売台数は、約300台。日本航空グループは、羽田空港と成田空港に10台ずつ、合計20台を導入し、手荷物や貨物をコンテナに積み込む作業などの現場で利用している。担い手の高齢化が進む農業や林業の現場での導入も増えている。

2019年5月には、「MODEL Y」に取り付けて使用する、腕補助用の追加パーツも公開された。従来の腰の補助に腕の補助機能が加わることにより、パワードウェア非着用時に比べて作業効果が最大37.7パーセント向上するという。

少子高齢化が進み労働人口が減少する日本では、労働現場における「働き方改革」が求められている。現場作業における人の負担を軽減するパワードウェアが、年齢や性別に関係なく、誰もが元気に働くことができる職場環境を実現しようとしている。

パワードウェアによる「パワーバリアレス社会」の実現について藤本社長から説明を受けた後、「MODEL Y」などのパワードウェア実機を撮影および装着し体験する。

【写真提供:ATOUN】

株式会社I&C(大阪市)

~電動昇降する「ロボティクス家具」でバリアフリーの暮らしを実現~

「I&C」は、IoT、AIなどの先進技術を活用した「ロボティクス家具」を製造・販売する家具メーカーだ。同社の製品は、洗面台やキッチンシンクなど、どれもデザイン性に優れ一見すると普通の家具だが電動で上下し、小さな子どもからお年寄り、車いすや体の不自由な人まで、誰もが使いやすい高さを実現できる。

代表的な製品の一つが、スイッチ一つで上下し車椅子や体の不自由な方も安心して使える洗面台だ。介護の現場では手洗いやうがい、口腔ケアが重要だが、介助者の負担は大きい。洗面台が自動で昇降し一人で歯磨きができるようになれば、介助者の負担が減るだけでなく、それまで介助が必要だった人が「自立」し、よりアクティブな人生を送るきっかけにもなる。

これまで、インテリア業界はデザインばかりを重視し機能の開発は不十分で、介護・医療業界は機能ばかりを重視しデザインは二の次だった。I&Cの電動昇降機能付き家具は、デザイン性と機能性を両立することにより、インテリア業界とメディカル業界をクロスオーバーする新市場を開拓。病院や介護福祉施設のほか、個人住宅、高級ホテルなどでも導入が広がってきている。

急速な高齢社会化の進展とともに、世界中で「インクルーシブ・デザイン」への関心が高まっている。特に、高齢者介護の主流が在宅ケアの国々では、介護用品にもインテリアとの調和が求められる。デザイン性と機能を兼ね備えたI&Cの「ロボティクス家具」は、デンマーク外務省から国家プロジェクトにも選出されている。佐田幸夫社長は、「デザイン力、ブランド力では欧米の家具メーカーと勝負できない。日本の強みである医療・介護のノウハウを活かして、世界市場を目指したい」と話す。

大阪心斎橋のショールームで佐田社長から説明を受けた後、スイッチやリモコン操作で高さを自在に変える洗面台やキッチンの実演を撮影する。

【写真提供(右):I&C】

株式会社いわさき(大阪市)

~精巧な「食品サンプル」の技術を食育・医療分野に応用~

本物の料理以上においしそうに見えるとも言われる、飲食店の店頭を飾る「食品サンプル」。株式会社いわさきはそのパイオニアであり、グループ全体の国内シェアは、7割に上る。

いわさきでは、食品サンプルの製造技術を応用することで、病院・学校などの栄養指導に欠かせない食品模型「フードモデル」の製造・販売も手掛けている。フードモデルは熟練の職人の手作業により、見た目はもちろん、食材や料理の大きさや重量、触感までもリアルに再現する。臨場感に加え手で触れることもでき、栄養指導の現場で、例えば「1日に摂取すべき野菜の量」「適切なご飯の量」などを、文字や映像ではできない「具体的な量のイメージ」で伝えられる。またICタグを内蔵したフードモデル『食育SAT(サッと)システム』は、トレーに乗せ専用のセンサーに乗せるだけで、その献立に含まれるカロリーや各種栄養素の量を瞬時にパソコンに表示出来る、『体験型』栄養指導システムだ。。フードモデルを乗せ換える体験を通じて、自身にとって適切な食事を選ぶ能力を身に付けることが可能だ。

食品サンプルの技術の医療分野への応用も始まっている。代表例が産学連携(関西医科大学・ジャストメディカルコーポレーション)で三者開発したカテーテル治療のトレーニングモデル「Circuit(サーキット)」だ。カテーテル治療とは、足の付け根などからカテーテルと呼ばれる細い管を血管内に挿入し、心臓や血管を内側から治療する治療法。医師は指先に伝わる血管の感触を頼りに血管内にカテーテルを通さなければならず、長年の経験が必要とされる。医師から相談を受けたいわさきは、シリコン一体成型の心臓血管モデルの開発に成功。ガラスやビニール素材では表現できない、人の血管内にカテーテルを通した時のリアルな感覚を再現している。カテーテル操作経験の少ない医師が実際の手術でしか体験できない感触をシミュレーションでき、医療事故の防止につながる。既に医療機関のほか、カテーテルを開発する国内メーカーの多くが導入している。

食品サンプル製作技術の食育・医療分野への応用について説明を受けた後、カテーテル挿入トレーニングの実演を見学する。また、成型や着色など職人の手作業によるフードモデル製造の現場を撮影する。

【写真提供(左・中):いわさき】

株式会社ダイヘン(大阪市)

~ワイヤレスの「停めるだけ充電」でEVの普及を広げる~

地球温暖化や大気汚染などの環境問題に対応するため、電気自動車(EV)の普及が期待されているが、航続距離の延長、充電インフラの整備が課題となっている。現状のEVは自宅の駐車場などでプラグイン方式により充電することが主流だが、どこでも気軽にハイパワー充電できるようになれば、EV普及への後押しとなる。

株式会社ダイヘンは1919年に創業し、まもなく100年を迎えるが、これまで培ってきた大電流インバータ技術や高周波電源技術などを組み合わせ、2017年に世界で初めて、最大11kWという大容量での急速充電を可能とするEV向けワイヤレス充電システムを商品化した。EVが駐車スペースの地面に設置された送電コイルユニットの上に駐車するだけで、自動で充電が始まる。長距離・大電力伝送が特長の「磁界共鳴方式」と呼ばれる方法を採用しており、多少の位置ズレは問題にならない。

コンビニやレストランなどの商業施設に設置されるようになれば、ケーブル接続の手間もなく、買い物をしている間にも充電ができ、出先での充電切れを気にしないモビリティ・ライフが実現できる。さらに、道路に装置を埋め込むことができれば、交差点での信号待ちの間や走行中の充電も可能になるという。

ダイヘンは2018年、超小型電動モビリティ向けのワイヤレス充電システムも開発した。超小型モビリティは観光地や離島などでのカーシェアリングに適しているだけでなく、高齢化社会における地域の手軽な移動の足としても期待されている。

ダイヘンは2019年3月、ワイヤレス充電システムを用いた自動運転車両のデモンストレーションを世界で初めて実施した。ワイヤレス充電システムと自動運転車両が組み合わさることで、最寄り駅から自宅までの「ラストワンマイル」の移動を支える次世代モビリティ社会が実現しようとしている。

ワイヤレス充電システムについて説明を受けた後、ワイヤレス充電システムが据え付けてある充電ポイントに自動運転車両が駐車して自動充電が行われるデモを撮影する。

【写真提供(右):ダイヘン】

菱豊フリーズシステムズ(奈良市)

~作りたての美味しさを保つ最新の冷凍技術で廃棄ロス低減~

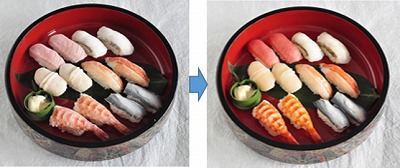

「冷凍した食材は、味や食感が落ちる」。冷凍機器メーカーの菱豊フリーズシステムズは、そんな常識を覆す冷凍技術「プロトン凍結」を開発した。鮮度を損なわずに食材を凍結でき、肉や魚などの生鮮食品から寿司、生クリームを使ったケーキまで、風味や食感を損なうことなくそのまま冷凍保存ができる。

冷凍すると味や食感が落ちるのは、食材に含まれる水分が凍結の過程で大きな氷の結晶になり細胞を傷つけることにより、解凍時に旨味や栄養が流れ出てしまうからだ。プロトン凍結は、「磁束」・「電磁波」・「冷風」の3つを組み合わせることで氷の結晶が細胞を傷つけるのを防ぐため、解凍後もそのままの風味や食感を楽しむことができる。解凍時に出る水分の量は従来の3分の1以下だ。

食品の鮮度・美味しさを保つ凍結技術により、食品の廃棄ロスの削減、添加物を使用しない安心・安全な食品づくりなどが実現した。また、需要が一時期に集中する商品を計画的に生産できるのも、人手不足に悩む現場には大きなメリットだ。例えば、お正月の「おせち料理」は、かつては年末に集中して製造しなければならなかったが、プロトン凍結を使えば夏や秋から計画的に生産できる。

最新の凍結技術を活用した未来の食品流通を体感できるのが、本社ビル1階のレストラン「プロトンダイニング」だ。本格的なフレンチフルコースも提供する同店のメニューの大部分は、沖縄県にある自社工場で完成まで調理された冷凍食品だ。同工場には、プロトン凍結機を導入した全国の産地から鮮度の良い食材が集まる。レストランでは、オーダーに応じて冷凍食品を解凍し盛り付けるだけで、少ない人手でスピーディに料理を提供でき、廃棄ロスは発生しない。

プロトン凍結は、再生医療分野への応用も期待されている。医療用の超低温冷凍庫を使っても細胞の生存率は40%台だが、プロトン凍結機では80%以上を維持した。

プロトン凍結の技術応用について説明を受けた後、「プロトンダイニング」の厨房でプロトン凍結された食品を使った調理の様子を撮影し、試食する。

【写真提供(左・中):菱豊フリーズシステムズ】

<3.2025年大阪・関西万博>

太陽工業株式会社(大阪市)

~70年大阪万博を機に飛躍した膜面構造物のリーディングカンパニー~

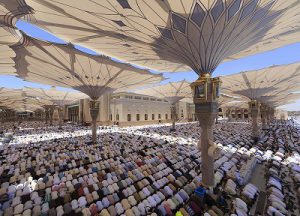

太陽工業は、膜構造建築物のリーディングカンパニーだ。東京ドームや五輪スタジアムをはじめ、世界中のスポーツ施設や博覧会場、空港などの天井を覆う膜屋根を手掛け、世界トップクラスのシェアを誇る。イスラム教の二大聖地のひとつとして知れられるメディナの「預言者モスク」周辺では、太陽工業の手による25.5メートル四方の日除け用の大型アンブレラ250基が、世界中からの巡礼者を優しい空間で迎える。

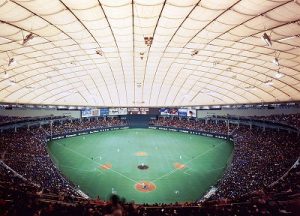

中堅のテントメーカーだった太陽工業が膜面構造物のリーディングカンパニーへと飛躍するきっかけとなったのが、地元・大阪で開催された1970年の万博だ。同社は、万博を彩る大小さまざまなキャンバス製パビリオンの約9割を手掛けた。中でも「アメリカ館」は、世界で初めて柱を使わず空気圧だけで巨大な膜屋根を支える構造で世界を驚かせた。1万平米もの大きさの1枚ものの膜を作るのは前例がない取り組みで、工場で完成品を畳むだけでも3日を要し、あまりの大きさに工場の壁をぶち抜いて万博会場まで運んだという。

1970年の大阪万博を通じ、テントは単なる「日除けテント」のイメージをやぶり、新しい構造物として世界に認められるようになった。新たな素材の開発とともに、太陽工業の膜建築は期間限定の博覧会やイベントなどだけでなく、競技場や駅・空港など恒久的な建築物としても積極的に使われるようになった。日本におけるその第1号が、6月のG20大阪サミットの会場となる「インテックス大阪」だ(1984年竣工)。1988年には、日本の膜構造建築の歴史に残る東京ドームも完成した。

軽くて丈夫、光を通すといった性質を持つ「膜」は、耐震性、省エネルギー性などに優れ、建築材として活用の場を広げている。環境保全の分野では、太陽工業が世界で初めて開発した海中膜が、埋め立て工事の際の海洋汚濁の防止に使われている。2005年の愛・地球博ではメインストリートの日除けテントの生地にケナフを用い、万博後には再生紙にリサイクルされた。2025年大阪・関西万博に向けても、新たな研究開発が進む。

1970年大阪万博アメリカ館の屋根やメディナの大型アンブレラなども製造された枚方工場を訪れ、体育館のような場所で手作業により行われるテント製造の様子を撮影する。

【写真提供(左・中):太陽工業】

WAKAZO

~「未来を創っていくのは若者。世界の若者と一緒に万博をつくる」~

2025年大阪・関西万博の誘致に向けた事実上最後のプレゼンテーションの機会となった、2018年6月にパリで開かれた博覧会国際事務局(BIE)の総会。そこにノーベル賞受賞者の山中伸弥・京都大学教授らと共に登壇したのが、関西中心の学生グループ「WAKAZO(ワカゾウ)」の川竹絢子・執行代表(京都大医学部5年、当時)だった。川竹さんは「いのち輝く未来を、大阪での開催を若者に賭けてください」と支持を呼びかけ、誘致の実現に貢献した。

「WAKAZO」の母体となったのは、「自殺対策」「認知症」といったヘルスケアの課題を若者の力で解決しようと取り組む関西の医学生らのグループ「inochi学生プロジェクト」だ。2016年秋に万博の誘致が行われており、その検討委員会の平均年齢が60歳を超えていることを知り、万博の成功には若者が参画しなければならないと思い、「2025大阪万博誘致 若者100の提言書」を作成した。そこから世界中の誰もが健康で豊かにイキイキと暮らせる、いのち輝く未来社会を大阪から世界に発信していく、という万博の趣旨に共感し、2016年12月、大阪・関西万博に向けた活動を行う「WAKAZO」を発足、自主的に誘致活動を行ってきた。中心となって活動しているのは、高校生から大学院生まで約30人だ。

「WAKAZO」の合言葉は、「世界の人口の半分は、30歳以下。主役は、ワカゾウ。」。目指すのは、SDGsを始めとする人類共通の課題の解決に向け、未来を担う世界の若者一人一人が主役になれる万博の実現だ。これまで、ホームページを通じ、またメンバーが実際にバックパッカーとして世界各国の現場を訪ねて、世界中の若者の課題意識や解決へのアイディア、共に課題に挑む仲間を集めてきた。2025年大阪・関西万博では独自のパビリオン「WAKAZO Pavilion(仮称)」を出展し、世界中の若者から集められたアイディアの発信と共に、若者が中心となった実験の場としようとしている。

万博誘致に積極的な役割を果たした中心メンバーたちから、万博に向けた若者の思いを聞く。

【写真提供:WAKAZO】

【実施要領】

1.スケジュール

※日程は調整中のものであり、予告なく変更になる可能性があります。

<1日目:6月13日(木)>

7:10-9:37 東京駅-新大阪駅(のぞみ9号)

10:15-11: 30 株式会社ダイヘン

12:00-12:45 昼食

13:00-14:10 株式会社 I&C

14:45-16:15 株式会社いわさき

17:00-18:00 2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会

19:30 宿舎着

<2日目:6月14日(金)>

8:20 宿舎発

9:00-10:30 株式会社ATOUN

11:00-13:00 株式会社菱豊フリーズシステムズ(昼食含む)

14:00-15:40 太陽工業株式会社(枚方工場)

16:30-17:30 WAKAZO

18:53-21:23 新大阪駅-東京駅(のぞみ252号)

2. 参加資格:外務省発行外国記者登録証保持者

3.参加費用:15,000円(全行程交通費、宿泊費、食費を含む)

*お支払い方法、キャンセル料等については参加者に通知します。

4.募集人数:10名(各社ペン1名、カメラ1名、TVは1社2名まで)

※申し込み人数が10名を超えた場合は、国別の参加者数に上限を設定することがあります。

5.FPCJ担当:取材協力課 菅原、濵田(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

6.備考:

(1)本プレスツアーは2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会が主催し、公益財団法人フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が企画・運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担していただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)主催者とFPCJは、ツアー中に生じるいかなる不都合、トラブル、事故等に対して一切責任を負いません。

(5)写真・TV撮影に関しては、担当者の指示に従ってください。