実施日 : 2025年07月08日(火) - 09日(水)

報告:広島プレスツアー

投稿日 : 2025年09月26日

広島への原爆投下から80年の節目を迎えるにあたり、被爆者が高齢化するなかでの記憶の継承という課題への対応や、広島市長を取材するプレスツアーを実施しました。

本プレスツアーには、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、ロシア、インド、中国、台湾、韓国、ベトナムの、10の国・地域のメディア10社から計10名の記者が参加しました。

※本ツアーは広島市が主催し、フォーリン・プレスセンターが企画・運営しました。

※取材先の詳細については、こちらのプレスツアー案内をご覧ください。

【1日目】

<平和記念公園>

今回のプレスツアーでの最初の取材先として、記者たちは、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和の実現を祈念して設立された平和記念公園を訪れました。ヒロシマピースボランティアの廣谷泰俊氏の案内を受けながら、広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)や原爆の子の像などを視察するとともに、それらに込められた慰霊や平和への誓いについて理解を深めました。

記者たちは、廣谷氏がボランティアガイドを始めたきっかけや、日々ガイドをしていて観光客から聞かれることは何か、などについて質問しました。

<原爆ドーム>

平和記念公園を視察した後、引き続き廣谷氏の案内を受けながら、公園内にある原爆ドームを訪れました。記者たちは広島市より特別な許可を受け、原爆ドームの敷地内に立ち入り、内部を間近で撮影しました。通常は目にすることができない、被爆によりがれきが散乱した原爆ドーム内部の様子を、記者たちは入念に撮影していました。

原爆ドームでの取材の最後に、廣谷氏にインタビューするとともに、日頃平和記念公園で外国人観光客等に英語でガイドを行う「ユースピースボランティア」として活動する、広島大学4年生の玉城陽菜多氏と中村龍之介氏にも話を聞きました。記者たちはヒロシマの記憶を語り継ぐ若い世代に対し、活動を始めたきっかけや、現在世界各地で起きている戦争に対する考え、卒業後の進路など多くの質問を投げかけていました。

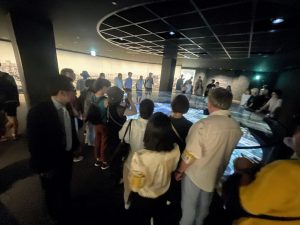

昼食の後、記者たちは被爆当時の写真資料や被爆者の遺品を数多く収蔵し、被爆の実相を今に伝える施設である広島平和記念資料館を訪れました。館内では、副館長の豆谷利宏氏による解説を受けながら各展示を視察しました。記者たちは原子爆弾投下による凄まじい被害の記録を目の当たりにし、各々思いを巡らせている様子でした。

資料館での視察の後、地下の会議室に移動し副館長へのインタビューを実施しました。記者たちは、現在被爆者の高齢化が深刻な中で被爆の記憶が風化しつつあることに対して、どのような対応をしているか、2019年に行われた資料館の展示内容の刷新とその意図は何か、来館者数の推移やそのうちに占める外国人来館者の割合などについて質問していました。

<被爆体験伝承者養成事業:被爆体験証言者による証言(伝承者同席)/被爆体験証言者および伝承者へのインタビュー>

プレスツアー1日目の最後の取材として、被爆者の梶矢文昭氏から6歳の頃に被爆した体験について話を聞きました。また、被爆者の体験と平和への思いを次世代に語り継ぐ担い手を育成するために始まった、広島市による「被爆体験伝承者養成事業」のもとで梶矢氏の体験を受け継いだ沖本春樹氏、および被爆体験伝承者養成事業を担当する広島市平和推進課の岡川知史氏に話を聞きました。

梶矢氏は自作の絵画を含むプレゼンテーション資料を用いながら自身と家族の身に起きた壮絶な体験について語り、記者たちはその声に熱心に耳を傾けていました。その後、広島市の岡川氏から被爆体験伝承者養成事業の概要に関する説明を受けました。続いて伝承者の沖本氏から、伝承者に挑戦した経緯や研修中の心境、被爆者の体験を理解するために行った取組などについて話を聞きました。

梶矢氏と沖本氏へのインタビューでは、記者たちからは主に梶矢氏に対して、被爆体験証言を始めた理由や、証言を行う中でやりがいを感じる場面、被爆による身体的影響の有無、戦後80年目の今、混迷する世界情勢に対してどのようなメッセージを伝えたいか等、非常に多くの質問が挙がりました。梶矢氏と沖本氏は予定時間を大幅に超過しながらも質問に丁寧に回答し、核兵器の恐ろしさと平和の重要性について、記者たちに力強く訴えかけました。

【2日目】

<NHK広島放送局「被爆証言応答装置」/装置の開発に協力した被爆者、梶本淑子氏へのインタビュー>

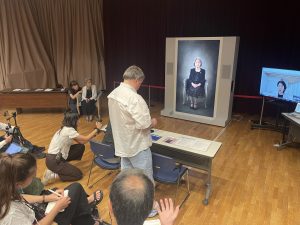

NHK広島放送局は、被爆者の高齢化が深刻になっている現状を踏まえ、被爆者の映像に口頭で質問を投げかけると、AIがその内容を解析し、事前に収録された映像の中から適切な回答を再生する「被爆証言応答装置」を開発しました。同装置の開発には、被爆者の梶本淑子氏が協力しています。

今回の取材では、NHK広島放送局の上小城敬幸氏と、同装置の開発に携わったNHKコンテンツ制作局の生田聖子氏から、装置の仕組みと開発の経緯等について聞きました。その後、記者たちは実際に装置に対して質問し、スクリーンに映し出された映像の梶本氏から回答を得る体験をしました。記者たちが質問すると、装置は適切な回答を再生し、記者たちはその性能の高さに驚いていた様子でした。

その後、同装置のモデルとなっている梶本淑子氏本人にも話を聞きました。記者たちは、外国メディア記者たちが装置に質問している姿を見ての梶本氏の所感や、自身の姿が装置に映し出されていることに対して思ったことは何かなどの装置に関する質問をしました。さらに、被爆当時の状況、戦後80年に際して世界に伝えたいことは何か、戦争が増えてきている昨今の世界情勢に対する見方など、梶本氏自身の体験・考えについての質問も多数挙がり、今や少なくなってしまった被爆者の生の声を受け取り、世界に発信すべく、記者たちは真剣にインタビューを行いました。

AI技術を活用し戦前から戦後の写真をカラー化した後、当時の資料や戦争体験者との対話をもとに色の補正を繰り返し、彼らの思い・記憶を将来へ伝える取組が、「記憶の解凍」です。

今回の取材では、被爆により焦土と化した広島の復興に、食文化の側面から貢献したオタフクソース株式会社の最高顧問であり、被爆者でもある佐々木尉文氏が所蔵する戦前・戦後の白黒写真をカラー化した経緯について、佐々木氏本人と、高校生の時から「記憶の解凍」に取り組む庭田杏珠氏に話を聞きました。

記者からは佐々木氏に対しては白黒写真をカラー化することへの所感、庭田氏に対してはカラー化によって当時の現実が変わってしまう可能性があることに対する考えや、これまでカラー化した写真の数や今後のカラー化の予定に関する質問が挙がりました。

取材の後、記者たちはオタフクソース株式会社が運営するお好み焼体験スタジオ「OKOSTA」にてお好み焼きの調理を体験し、地元に根付く食文化とその歴史に思いを馳せていました。

続いて、記者一行は、広島市立本川小学校平和資料館を訪問しました。本川小学校は爆心地から非常に近い約410メートルの場所に位置し、当時多くの児童・教職員が犠牲となりました。現在は建物の残存部を活用し、平和資料館として利用されています。

記者たちは日頃から同館でボランティアガイドとして活動する岩田美穂氏から、かつて広島平和記念資料館に展示されていた、被爆当時の広島を再現したパノラマ模型を前に、岩田氏の母が原爆により自分以外の家族全員を失った経験について話を聞きました。また、建物の内部に残る被爆の痕跡や、原爆の強力な熱線で溶けたガラス瓶等の展示物を視察しました。

記者たちは、岩田氏がガイドとして活動するようになった経緯や母の被爆体験を語り継ぐことにした理由、岩田氏の母が被爆体験を語るようになったきっかけなどについて質問していました。

<広島市の平和への取組についての市担当者による概要説明>

記者一行は、広島市平和推進課の職員である長谷部良治氏から、広島市の平和への取組に関するブリーフィングを受けました。核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、被爆体験の伝承や各国との連携などに取り組む市の活動について理解を深めました。また、広島市が被爆体験を伝承するために国内の自治体等に貸し出しを行っている、原爆投下時の広島の状況や復興の歩みを疑似体験できるVRゴーグルを体験した記者もいました。

<松井一實 広島市長インタビュー>

本プレスツアーの締めくくりとして、記者たちは松井一實広島市長へのインタビューを行いました。冒頭の挨拶で、松井市長は、被爆者の平均年齢が86歳を超えており、被爆体験の風化が危惧されることに触れ、その体験や平和への思いを継承することの重要性と、今回の取材を通じて被爆の実相が世界に発信され、核兵器のない世界に向けた国際世論の醸成が促進されることへの期待を述べました。

その後記者たちは、順に質問と個別のインタビューを実施しました。記者からは、被爆の記憶の継承における最大の課題は何か、近年世界で核武装の議論が高まりを見せる中で各国政府に伝えたいメッセージは何か、といった質問が挙がり、彼らは、市長が発する被爆から80年目の節目に際しての被爆都市広島からのメッセージを受け止めていました。

◆本プレスツアーに関連する報道の一部をご紹介します(タイトルはFPCJ仮訳)

聯合ニュース (韓国)

7月13日付:[히로시마원폭 80년] 사라지지 않는 참상의 기억…위령비 "잘못 되풀이 말아야"

(【広島原爆 80年】消えない惨状の記憶…慰霊碑「過ちを繰り返してはならない」)

Agencia EFE(スペイン)

8月3日付:La IA ayuda a mantener vivo el recuerdo de los supervivientes de la bomba atómica

(AIが原爆被爆者の記憶を生き生きと伝える)

La Croix(フランス)

8月5日付:Quatre-vingts ans après Hiroshima, faire vivre la mémoire : « Aucune ville ne doit souffrir comme on a souffert »

(広島から80年、記憶を生き続ける:「私たちが苦しんだような苦しみを味わう都市はあってはならない」)

中央通信社(台湾)

8月20日付:二戰終戰80週年 傳達「廣島之心」更顯重要

(終戦80年を迎え、「ヒロシマの心」を伝えることはさらに重要だ)