今月の雑誌から:コロナウイルス・パンデミック

世界に感染が広がった新型コロナウイルスについて、世界保健機関(WHO)は3月11日、「パンデミック」(世界的な大流行)と認定した。主要月刊誌の4月号は、この新型コロナウイルスを大きく取り上げ、その特徴を探ると同時に、今後の事態の進展いかんでは、医療崩壊といった最悪のシナリオもありうると警告している。また、このようなグローバルの問題では、日中は大いに協力できるとの論調も見られる。

なお、赤阪清隆当フォーリン・プレスセンター理事長も、『中央公論』4月号のインタビュー記事「なぜ中国寄り?WHOの正体」で、今回のコロナウイルスへのWHOの対応ぶりを評価するとともに、テドロス事務局長が過度に中国寄りの発言をしてきたことを批判している。

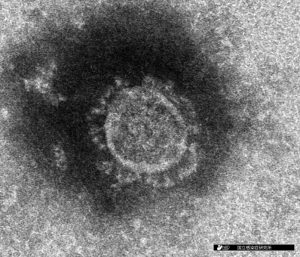

画像提供:国立感染症研究所

■『中央公論』感染症と文明社会 - 黒死病、スペイン風邪から考える新型肺炎のゆくえ

山本太郎 長崎大学熱帯医学研究所教授

山本氏は、歴史を振り返れば人類は、14世紀ヨーロッパの黒死病(ペスト)、16世紀新大陸の感染症大流行、1918-19年のスペイン風邪など、幾度ものパンデミックを経験してきたが、現在流行しているハンセン病や結核、梅毒、エイズなどの感染症は、ある時点でパンデミックへと至る道をたどったと指摘する。新型コロナウイルスは、パンデミックに至るまでの時間が他の感染症に比して短いが、病原体が同じでも流行の速度や規模は、その時々の「社会のあり方」によって異なるという。

また、ハンセン病は中世ヨーロッパの十字軍や民族移動、結核は18世紀産業革命が引き起こした環境悪化、スペイン風邪は第一次世界大戦、エイズは植民地主義と近代医学の導入によってもたらされて拡大したが、今回の新型コロナウイルスの感染は、「人の行き来により格段に狭くなった世界。野生動物が暮らす生態系への、私たち人間のとめどない進出。温暖化による野生動物の生息域の縮小。そうしたことが新たな感染症の流行と拡大をもたらした」と解説する。

新型コロナウイルス感染症の流行が今後どのような軌跡をたどることになるのか現時点で正確に予測できないが、同氏は「パンデミック後に時として出現する新たな社会は、独立した事象として現れるわけではなく、歴史の流れの中で起こる変化を加速する形で表出する」とし、「それは、私たちの知る世界とは異なる、新たな世界出現の契機となるかもしれない」と示唆している。

■『中央公論』新興感染症への備えを強化せよ - 新型コロナウイルス肺炎を必要以上に怖れない

岡部信彦 川崎市健康安全研究所所長

岡部氏は、中国のデータによれば、新型コロナウイルスによる致死率は約2%で、感染率は強いがすべての人が重症化するわけではなく、意外に軽く済む人が多いこと、日本の場合は、現在の医療レベルが保たれていれば致死率は1%以下に抑えられると考えられるので、ほとんどの人は回復すること、重要なのは、病気の重症度を見極めて深刻な状況になる前に適切な治療を行うことであると指摘する。

同氏は、肺炎は、その原因を新型コロナウイルスとする以外に、肺炎球菌性肺炎や誤嚥性肺炎などほかにもたくさんあり、日本人の死因の5位を占めている危険な病気であるという認識をまず持つべきであると警鐘を鳴らす。しかし、新型コロナウイルスに感染した人がみな肺炎になるわけではなく、多くは軽症のまま治っているが、初期段階の人が医療機関に殺到すると、リスクの高い人や重症な人への対応がおろそかになって医療システムの崩壊につながるので、これは絶対に避けるべきと強調する。

クルーズ船内での感染の広がりについて、岡部氏は、最初の段階で、乗客、乗員をすぐに入国させずに留め置いたこと自体は、国内での感染の広がりを避けることができたという意味でよかったと評価するが、豪華とはいえ、狭い空間に長時間閉じ込めるのはあまりよい策ではなく、「隔離するにしても、やはりもう少し医療が届きやすいところにしたほうがいい」「批判的なことはいつでも言えますが、どうすればよかったのかは、今後時間をかけて検証しなければいけない」と語る。

同氏は、現代の環境や文化的背景を考えると、人間がこれまで経験していない新興感染症が起こることは避けられないとし、また、都市化が進んで人口が密集するようになっている上、人や物の動きが激しく、しかも速くなって感染症拡大の大きなリスクになっているので、新興感染症が発生した場合の備えを、予算や人員確保も含めて整備すべきと強調している。

■『文藝春秋』<致死率2%でも>『医療崩壊』最悪のシナリオ

岡田晴恵 白鷗大学教授・元国立感染症研究所研究員

「一見“軽い病気”なのに、同時に大勢の人数が感染することで、社会の大混乱、とくに“医療崩壊”をもたらすかもしれない点にこそ、このウイルスの恐ろしさがある」と岡田氏は語る。そして、今回の新型ウイルスは、(1)感染から発症までの潜伏期間が長く、同期間中にも感染力を持ち、感染しても無症状、軽症の例が多い、(2)体外でのウイルスの生存期間が長いと推定される、(3)抗ウイルス薬もワクチンもない、という厄介なウイルスであると特徴づける。

同氏は、地域の行政機関の対応次第で被害に天と地ほどの違いが出てくるとして、1918~19年の「スペインかぜ」の際に、米国セントルイス市長が素早く「緊急事態宣言」を出して死亡者を抑えた好例を紹介している。この事例の教訓は、国だけでなく自治体の迅速で柔軟な意思決定と、特に「集会規制・行動規制」は、初期のタイミングが重要であることを物語っていると指摘する。

流行を完全にゼロにすることはおそらく不可能であり、唯一残された選択肢は「大流行のピーク」の発生をできるだけ阻止することであり、そのために、「国家の危機管理」の問題として、政府・全省庁、都道府県、自治体、企業などが広範に協力して取り組んでいく必要があると結論づけている。

■『Voice』 グローバルイシューで連携を

田中明彦 政策研究大学院大学学長

田中氏は、第二次世界戦後にアメリカが中心となって築いてきた自由主義的国際秩序が揺らいでおり、米中関係は、直接の戦争は回避しながらも軍事・経済・文化などあらゆる面で対立し、「新冷戦」といってよい状況にあると見る。そして、現在の中国は冷戦期のソ連よりも手ごわい相手だろうという。

では、米中の狭間に立つ日本は、いかなる立場を取るべきか。田中氏は、日本が両国との三角関係において等距離の中立はありえず、米中の対立が安全保障面で先鋭化した場合は同盟国としてアメリカと行動を共にするものの、日本にとって決定的に重要なのは、米中の「冷戦」を「熱戦」にしてはならないことであり、そのための秩序作りに日本も役割を果たすべきであると強調する。

同氏は、新冷戦における平和共存の一助として、日本が中国との間で協調できる領域を探ることには大きな意味があり、新型コロナウイルスなどの感染症対策や気候変動といったグローバルイシューでは日中は大いに協力できると述べる。トランプ大統領は多国間協議への関心が薄いために積極的に動かないかもしれないが、その場合でも、日本は中国と協調できる分野では協調すべきであり、長期的には、いずれアメリカも乗ってくるだろうと予測する。

※このページは、公益財団法人フォーリン・プレスセンターが独自に作成しており、政府やその他の団体の見解を示すものではありません。