実施日 : 2023年01月24日(火) - 25日(水)

宮崎プレスツアー

投稿日 : 2022年12月27日

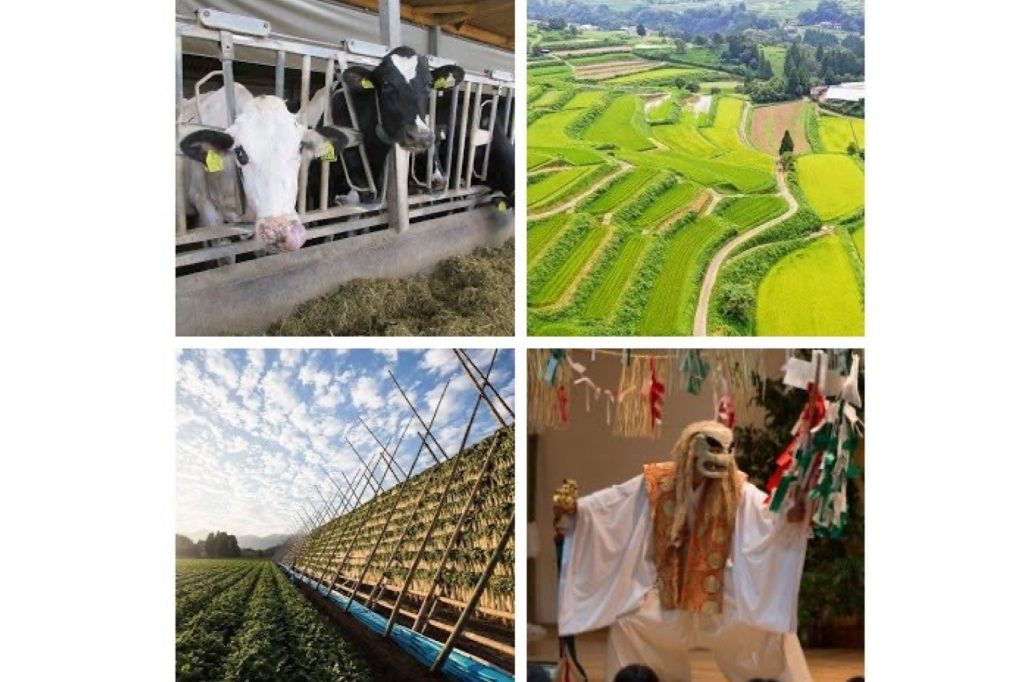

テーマ:日本の「農」と「食」を守る~農業県・宮崎からの挑戦~

気候危機やロシアによるウクライナ侵攻による穀物の国際相場の高騰を受け、食料安全保障や農業の持続可能性に対する関心が、世界的に高まっている。食料の約6割を輸入に頼る日本国内でも、食料安全保障を強めるべきという声が高まっているが、担い手の減少や高齢化、円安の影響による生産コストの上昇など、国内の農業を取り巻く環境は厳しさを増している。

2023年4月に「G7農業大臣会合」が開かれる宮崎県は、農業産出額が全国第6位(2020年度)の、全国有数の食料供給基地だ。経営を取り巻く環境が厳しさを増すなか、県内の農業の現場でも、作業の自動化やコストダウンのための先端テクノロジーの活用など、営農の継続に向けて新しい挑戦が始まっている。また、大量生産・大量消費・効率重視の価値観が問い直されるとともに、東京を飛び越えて地方が世界と直接つながる「Local To Global」が実現可能な時代になったことで、地方の農業が置かれている立場は変わりつつある。新たな担い手や顧客を取り込み、農業が「持続可能な産業」として再生し、地域を活性化しようとしている。

本ツアーでは宮崎県を訪れ、そこで受け継がれてきた特色ある農業の魅力と、持続可能な農業を模索し新たな挑戦を続ける人びとを取材し、転換期にある地方の農業の今を探る。

【画像提供:田野・清武地域日本農業遺産推進協議会/デジタルアートスタジオツジ】

Ⅰ.世界農業遺産 高千穂郷(たかちほごう)・椎葉山(しいばやま)地域

~持続可能な農林業システムを次の世代へ~

宮崎県北部の高千穂郷・椎葉山地域は、伝統的な農林業や文化が評価され、2015年12月、「世界農業遺産」に認定された。森林に囲まれ、平地が極めて少ない環境下で、人々は針葉樹による木材生産、広葉樹を活用したしいたけ生産、高品質の和牛生産、茶の生産、棚田での稲作等を組み合わせて生計を立ててきた。標高の高い傾斜地で農業用水を確保するために建設された山腹用水路は500kmにも及び、用水供給のほか、斜面を流れ落ちる雨水を受け排水することで、周囲の集落を災害から守る役割を果たしている。

(1)栃又棚田(とちまた たなだ)(高千穂町)

~地域の財産である棚田を守る、コミュニティの「絆」~

高千穂町中川登(なかかわのぼり)地区の「栃又棚田」は、面積約24ヘクタールに階段状の棚田が連なり、農林水産省による「つなぐ棚田遺産」にも選ばれている。高齢化・後継者不足による耕作放棄地が増加するなか、同地区では、農地の周りや水路の草刈り、遊休農地の有効活用などによる棚田景観の保全に、地域ぐるみで取り組んでいる。

2013年には農家14戸が農事組合法人を立ち上げ、営農維持が困難になった農家からの農作業の受託や、地元産の米や大豆を使った味噌や豆腐の製造販売も始めた。同法人は、共同購入した農業機械を貸し出すなど、将来の担い手となる新規就農者の受け皿の役割も担う。宮崎市出身の濵山 幸波(はまやま こなみ)氏は、中川登集落の地域のつながりや新規就農への支援に魅力を感じ、2014年に同集落に単身移住した。現在、夏場は水稲とキュウリ、冬場は農業用ハウスでラナンキュラスを栽培するほか、人手不足が深刻な地域を盛り上げるため、新規就農者の指導も行っている。

この地域の暮らしを支えてきた山腹用水路と棚田を視察するとともに、棚田景観の保全に向けた中川登集落の取組について、地域住民から説明を受ける。収穫期を迎えたラナンキュラスのハウスで濵山氏にインタビューする。

【画像提供:宮崎県】

(2)株式会社 杉本商店(高千穂町)

~海外販路開拓で次世代に繋ぐ中山間地域のしいたけ生産~

高千穂町一帯は、九州山地に自生するクヌギの原木を利用したシイタケ栽培が盛んな地域だ。杉本商店は主に近隣の約650軒の生産者から原木乾しいたけを直接買い付け、全国に販売している。国内需要の先細りをいち早く捉え2016年から輸出に取り組み、海外Amazonの物流倉庫を利用したEC販売に力を入れる。クヌギの原木を使って栽培されたしいたけは、濃厚なうまみと「山のアワビ」と評される歯応えで海外のヴィーガンの心をつかみ、欧米向けの輸出を伸ばしており、今では取引先は約20ヶ国にも及ぶ。高齢化する農家が生産を続けられるよう、高齢作業者に負担の大きいクヌギの伐採作業を自社で引き受けるほか、「パワーアシストスーツ」の導入にも取り組む。2018年からは、原木にしいたけ菌を打ち込む「コマ打ち」作業の一部を近隣の障がい者施設に委託し、生産者の負担軽減と持続可能な栽培に取り組むとともに、障がい者の所得向上も実現している。

自然の森の中の「ほだ場」(原木しいたけの栽培地)を視察した後、工場内で乾しいたけの選別・袋詰め作業を見学し、杉本 和英(すぎもと かずひで)社長から話を聞く。

(3)宮﨑茶房(五ヶ瀬町)

~稀少な「釜炒り茶」の産地に、全国から若者が集う~

五ヶ瀬町は、標高600m~750mに茶畑が広がり、古くから「釜炒り」の技法によるお茶が作られてきた。宮﨑茶房では、農薬も化学肥料も使用しない有機栽培を行っており、「釜炒り茶」やウーロン茶などを生産している。後継者不足や高齢化により茶畑を管理できない農家が増えるなか、同社は有休農地を積極的に引き受けている。現在、同社の茶畑は山の140か所以上に点在し、面積は合計約14ヘクタールに及ぶ。国内の人口減少による市場縮小が考えられる中、ドイツなどに年間1トンを輸出し、売り上げ全体の約1割を海外向けが占める。15名ほどいるスタッフの中心は20代~40代で、農薬や化学肥料を使わないお茶づくりに関心を持って県外から移住してきた人など、さまざまなバックグラウンドの人たちが働いている。その一方で、お茶の最盛期には、旅をするように農繁期の産地を渡り歩くスタイルの若者たちがクチコミで全国から集まり、なかにはそのまま五ヶ瀬町に移住して、家族ができたケースもある。若者の受け皿として地域に賑わいをもたらしている。

茶畑や釜炒りの実演を見学した後、宮﨑 亮(みやざき あきら)代表から話を聞く。

【画像提供:宮﨑茶房】

(4)高千穂神楽(高千穂町)

~山間地の伝統神事を受け継ぎ、舞い踊る人びと~

地域に伝わる伝統文化「神楽」は、五穀豊穣などを願う神事の舞踏だ。現在もほとんどの集落で神楽が奉納され、厳しい山間地で暮らす人々が生活の安定を願う祈念の場として大切に受け継がれている。現在、神楽の舞い手は、普段は農林業などを生業としている普通の人々だが、神楽という伝統を受け継ぐ誇りを胸に熱心に稽古を重ね、代々継承している。

神楽を鑑賞し、普段は農林業などを生業としている神楽の舞い手から、神楽という伝統を受け継ぐ誇りについて聞く。

【画像提供:宮崎県】

(5)フォレストピア学びの森 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校(五ヶ瀬町)

~中山間地域の強みを活かした地域密着型の探究学習~

五ヶ瀬中等教育学校は、1994年に開校した全国初の公立の中高一貫校だ。1学年40名で、宮崎県内全域から生徒が入学している。開学当初から中山間地域の豊かな自然を学びのフィールドとしており、総合的な学習の時間「フォレストピア学習」では、田植えやわらじ作りなど地域に根差した体験学習を基に、生徒たちが主体的に地域の課題の探究に取り組んできた。現在では、グローバルな視点を加えた野性味あふれるグローバルシチズン(地球市民)の育成を目指した「グローバルフォレストピア探究」を実施している。

「グローバルフォレストピア探究」のカリキュラムについて担当教員から説明を受けた後、生徒の代表からそれぞれが探究している地域の課題について聞く。

Ⅱ.日本農業遺産「大根やぐら」(宮崎市)

~「干したくあん」が可能にする持続可能な地域経済~

宮崎市の田野・清武地域には、12月から2月まで、畑で収穫した大根をびっしり干した約300基の「大根やぐら」が立ち並ぶ。やぐらは高さ・幅が約6m、長さは50~150mで、大根は2週間ほどやぐらにかけて自然乾燥させた後、漬物工場でたくあんに加工される。この地域では、露地畑作が盛んで、夏は甘藷や葉タバコ、冬は大根など1年を通して栽培を行っている。冬の日照りと山から吹き下ろす寒風を利用して江戸時代から干し野菜作りが盛んで、やぐらによる干し大根の生産は、町内に漬物工場ができた1960年代から広がった。土地の高度利用と六次産業化で収入が安定することに加え、収穫期以外は時間的にゆとりがある生活が可能であることで、若手農業者の参入も増えている。干し大根と大根やぐらをシンボルとするこの地域の畑作農業システムは、2021年に農林水産省から「日本の将来に受け継がれるべき伝統的な農法」として、「日本農業遺産」に認定された。

【画像提供:田野・清武地域日本農業遺産推進協議会/デジタルアートスタジオツジ】

道本食品(田野町)は、天日干しした宮崎県産の大根を原料に伝統的な製法でたくあん作りを行う、日本で唯一の干したくあん専業メーカーだ。干したくあん用の大根を生産する約40軒の農家と直接契約し、年約1,700トンの干し大根を受け入れる。全国の農業従事者の平均年齢が70歳に迫るなか、同社の契約農家の平均年齢は約55歳と若く、生産者の世代交代も順調に行われている。国内の漬物市場が縮小を続けるなか、同社は干したくあんの伝統と地域の農家を守るため、販路の開拓に力を入れて来た。2013年には3年の開発期間を経て、日本で初めてたくあんの缶詰の商品化に成功。グルテンフリーのたくあんなど、海外の消費者向けの製品も開発し、現在、輸出先は22か国・地域に及ぶ。米国Amazon.comでの直接販売も好調だ。

【画像提供:道本食品】

「大根やぐら」での大根の天日干し作業を視察し、地元関係者や生産者から、干し大根の伝統やその継承について話を聞く。道本食品では、この時期しか見られない「干したくあん」の仕込みの様子を見学し、道本 英之(みちもと ひでゆき)社長にインタビューする。

Ⅲ. 本部農場(新富町)

~持続可能な酪農に向けたテクノロジーの活用~

約250頭の乳牛を飼育する本部農場は、「牛にやさしい酪農」を掲げ、ICT技術を活用した「スマート畜産」に取り組んでいる。夏場の暑さは乳量の低下を招くが、2019年に新設した次世代型の牛舎は、温度・湿度などをセンサーとファンで自動で制御する。牛の首についたセンサータグにより、それぞれの牛の行動は24時間自動的に記録・分析され、個体ごとに発情状況等を把握できる。乳が溜まり乳房が張ってくると牛が自ら機器に入って完全自動で搾乳する搾乳ロボットや、牛の届く範囲にエサを寄せる自動エサ寄せ機も導入した。牛たちは餌を好きなときに食べ、自由に歩き回ることができ、ストレスがない環境が高品質な牛乳の生産に繋がっている。ICT活用・ロボット導入による効率化で、労力は従来の約4分の1で済む。空いた時間を牛のケアのほか、エサになるトウモロコシや牧草の生産拡大に振り向けることで、飼料価格の高騰による影響を食い止めている。

本部農場では、牛のふん尿処理作業の効率化と省力化を目的に、2020年にバイオガスプラントを導入した。牛のふん尿から生成したメタンガスで発電機を回し、発電した電気を電力会社に販売する。従来は、牛のふん尿を堆肥化して処理していたが、重労働と処理コストが課題となっていた。ガスを取り出した残りの液体はトウモロコシや牧草の畑で良質な有機質肥料として、固形は牛舎に敷く「敷料」としてそれぞれ再利用することで、大幅なコスト削減と循環型農業を実現している。

本部 博久(ほんぶ ひろひさ)社長の案内で、ICT技術を使った次世代型牛舎やバイオガスプラントを視察する。

【画像提供:本部農場】

【実施要領】

1.日程

2023年1月24日(火)~25日(水)

2.スケジュール

【1月24日(火)】

07:50-09:40 羽田空港-宮崎空港(ANA603)

10:30-11:30 大根やぐら

11:40-13:25 道本食品(昼食含む)

14:20-16:05 本部農場

18:15-20:10 世界農業遺産ブリーフィング・高千穂神楽(夕食含む)

20:15 宿舎着(高千穂町内泊)

【1月25日(水)】

08:15 宿舎発

08:25-08:45 高千穂峡

09:00-10:25 栃又棚田

10:40-12:40 杉本商店

13:10-14:00 昼食

14:15-15:40 宮崎茶房

16:00-17:00 五ヶ瀬中等教育学校

20:25-22:00 宮崎空港-羽田空港(ANA618)

3.参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4.参加費用

15,000円

(全行程交通費、宿泊費(1泊朝食)、昼食(1、2日目)、夕食(1日目)を含む)

5.募集人数

10名(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

※定員を超えた場合は主催者側で調整することがあります。

6.FPCJ担当

取材協力課 菅原・渡邉

(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

7.備考

(1)本ツアーはG7宮崎農業大臣会合協力推進協議会が主催し、公益財団法人フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担していただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、G7宮崎農業大臣会合協力推進協議会及びFPCJは一切の責任を負いかねます。参加者は個人の判断・責任において、必要に応じ旅行傷害保険等に加入して下さい。

(5)写真・TV撮影に関しては、担当者の指示に従ってください。

(6)ツアーの様子を記録した動画・写真・記事を、宮崎県やFPCJのホームページやSNS等に掲載することがありますので、予めご了承ください。