OVERVIEW実施概要

- 実施日

- 2025年11月27日(木)〜28日(金)

- 訪問地

- 滋賀県

- 参加者

- 10名まで(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

- テーマ

- 1.日本一の湖、琵琶湖に育まれた暮らしと産業

2.薬草の宝庫、伊吹山に育まれた中小企業

3.伝統技法を受け継ぐ絹糸と絹弦の生産

ツアーの背景

琵琶湖は、面積約670平方キロ、周囲約235キロの日本最大の湖だ。

琵琶湖がある滋賀県には、その豊かな水や生態系等の資源を活かした、特色ある産業が根づいている。滋賀県は東海道や中山道などの東西の交通の要衝として、古くから商業が発展してきた場所でもある。

琵琶湖では、イケチョウガイを母貝とした真珠が養殖されている。また、琵琶湖の固有種のフナと米を発酵させて作る「ふなずし」は、地域を代表する郷土食として名高い。琵琶湖を望む伊吹山で古くから薬草が採れたことから、周辺地域では東洋医学で使われる「もぐさ」の生産も盛んだ。さらに、この地域では、全国でもわずかになった手作業による絹糸の生産が現在も続けられており、その絹糸からは琴などの伝統的な弦楽器に使われる弦が作られ、日本のみならず中国、韓国でもプロの演奏家たちに愛用されている。

人々の暮らしを支えつづけてきた琵琶湖も、高度経済成長期(1950年代~1970年代)には工場排水等によって一時その水質が悪化した。しかし、地域の市民による草の根の活動が契機になってその水質を改善させてきた歴史があり、現在も環境保全のためのさまざまな取組が続けられている。

◆本ツアーでは、琵琶湖周辺の環境の中で育まれた人々の営みやユニークな中小企業を取材する。地域ならではの資源を活用する産業に加え、その資源を守り、資源と産業を次世代につないできた人々の歩みにも焦点を当てる。

取材内容

日本一の湖、琵琶湖に育まれた暮らしと産業

1.琵琶湖とともにある人々の暮らしと、琵琶湖の環境保全の歩み

(1)一般社団法人近江八幡観光物産協会(近江八幡市):琵琶湖とともにある人々の暮らし

〜琵琶湖につながる水路が張りめぐらされた町で発展した、近江商人の歴史〜

-

【画像提供:(一社)近江八幡観光物産協会】

滋賀県近江八幡市には、琵琶湖とつながった、全長4.75キロに及ぶ水路「八幡堀」が張り巡らされている。

戦国時代にこの地を治めた豊臣秀次が、1585年に八幡山城を築き、城の堀と琵琶湖を水路でつなぎ、湖上を往来する船を町のなかに寄港させることで、人、物、情報を集め、商業活動を促進したのがその始まりだ。

近江八幡では18世紀ごろになると、全国を巡る行商を展開する「近江商人」が活躍した。彼らは「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」という、現代のSDGsにも通ずる理念をもとに商いをした。この精神は時代を超えて受け継がれ、現代日本をリードする数々の企業にも影響を与えている。

八幡堀は、交通路や生活の場として長らくその役目を果たしてきたが、生活形態が変わりだした1950年代後半には、市民から忘れられ、無用の公害源となった。一時は埋め立ての計画も持ち上がったが、地域の若者の保存再生運動によってその美しさを取り戻し、いまでは多くの観光客を惹きつけている。

◆本ツアーでは、近江八幡市立資料館(旧西川家住宅)の館長である前坂 雅治(まえさか・まさはる)氏から、近江商人の概要についての説明を聞き、近江八幡の発展の歴史を知るとともに滋賀県の中小企業の取材に向けた背景知識を得る。その後、近江八幡の名所である八幡堀を訪れ、一般社団法人近江八幡観光物産協会の事務局次長の白石 昌代(しらいし・まさよ)氏からその歴史について聞く。

(2)特定非営利活動法人まるよし(近江八幡市):琵琶湖の環境保全の歩み

~市民が担ってきた湖の水質改善~

琵琶湖は、近畿圏に生活水を供給してきたが、一方で、1960年代後半から、高度経済成長の影で琵琶湖の水質汚染が深刻化していった。家庭や工場からの排水により赤潮や藻が発生し、水道水の異臭や魚の大量死が発生したのだ。その事態に、1977年から滋賀県内で市民が主体となり合成洗剤の不使用と粉石けんの使用を推進する「石けん運動」が広がり、1979年には全国初となる「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が制定された。行政と市民が連携して琵琶湖を守る取り組みは、現在も滋賀県の環境意識の土台となっている。

特定非営利活動法人まるよしを立ち上げた宮尾 陽介(みやお・ようすけ)氏は、学生時代から琵琶湖の水質に関する研究を行い、現在琵琶湖の内湖・西の湖でヨシの保全と活用に取り組む。ヨシは水辺に群生するイネ科植物で、水質浄化をもたらすとともに、鳥・魚類など、生き物の棲みかとして琵琶湖の生態系維持に寄与している。しかし手入れが不足すると腐敗により水質悪化を招く。宮尾氏は市民を巻き込んでのヨシ刈りやヨシを原料とする笛や紙、内装材等の開発に取り組んでおり、琵琶湖に不可欠なヨシの管理・活用によって地域資源と文化の継承を目指す。

-

【画像提供:宮尾陽介氏】

◆本ツアーでは、特定非営利活動法人まるよしの理事長・宮尾 陽介(みやお・ようすけ)氏から、琵琶湖の性質や、高度経済成長期の水質汚染とその後の市民による保全の歴史、また産業発展との関係 性について話を聞き、琵琶湖とともに続いてきた地域の人々の営みについて理解を深める。

2.齋木産業株式会社/株式会社FLOAT(近江八幡市)

〜環境変化に対応しながら続く、琵琶湖での淡水真珠の養殖〜

琵琶湖では、イケチョウガイを母貝とする淡水真珠が生産されている。1930年に、琵琶湖で日本初となる淡水真珠の養殖が成功したのがその始まりだ。

海水真珠は貝に核を挿入して育てるのに対し、淡水真珠は細胞片のみを挿入しそれを取り巻く真珠層のみで形成される。核がないことで実現できる唯一無二の形と色や自然な光沢が魅力だ。琵琶湖産淡水真珠の美しさはヨーロッパを中心に評価され、一時期は輸出も盛んに行われた。

琵琶湖の淡水真珠の生産は1980年代に最盛期を迎えたが、藻の大量繁茂等による生育環境悪化に加え1990年代以降は中国産の淡水真珠が出回り、急速に衰退。一時は年間14kg前後まで生産量が減少し、現在では6社の養殖業者が残る。

そのひとつである齋木産業株式会社は、1959年から琵琶湖の内湖・西の湖でイケチョウガイの養殖と淡水真珠の生産を続けてきた。生産から加工・販売まで一貫して手がけ、近年は気候変動による水温上昇や藻類の増殖などの環境変化にも対応しながら、生産を継続している。

琵琶湖産の淡水真珠の販売は専属契約の小売業者に限られることが多いが、同社では、その価値を理解する個人のアクセサリ-作家等にも提供している。その一人が、株式会社FLOATの澤 薫(さわ・かおる)氏である。澤氏は約10年前から琵琶湖産の淡水真珠や、従来廃棄されていたイケチョウガイの貝殻で、日常使いをコンセプトにしたアクセサリ-を製作。オンラインショップや全国各地の催事、アンテナショップなどを通じて販売するほか、米原市ふるさと納税返礼品にも採用されている。

同氏は、作品を通じて琵琶湖産の淡水真珠の魅力を広めるとともに、水質がイケチョウガイの育成や真珠の質に直結することから、琵琶湖の環境保全への関心も促したいとしている。

-

【画像提供:株式会社 FLOAT】

◆本ツアーでは、齋木産業株式会社の齋木 雅和(さいき・まさかず)氏から琵琶湖産の淡水真珠の概要について聞き、株式会社FLOATの澤 薫(さわ・かおる)氏からパールアクセサリ-の製作販売に関する説明を受ける。その後、イケチョウガイに細胞片を挿入する作業を視察する。さらに、モーター船で沖合に移動し、養殖棚を視察する。

3.本ニゴロ鮒専門 飯魚(いお)(安土町)

〜琵琶湖固有種ニゴロブナの初の養殖に成功、歴史ある郷土食を守る〜

滋賀県には、琵琶湖の恵みである湖魚を使った多彩な郷土食が伝わっている。その代表格が「ふなずし」だ。内臓を取り除いたフナを塩漬けし、炊いた白米と重ねて樽で長期熟成させる発酵食品で、現在の寿司の原型とも言われる「なれずし」の一種だ。

ふなずしには元来、琵琶湖の固有種・ニゴロブナが用いられてきたが、高度経済成長期のコメの増産を目的とした干拓や、護岸整備によるヨシ生育地帯のコンクリート化、外来種の混入等によって、漁獲量が減少した。現在では、ふなずしの原料に県外産のフナを使う例も増えている。そうしたなか、脂乗りが良いニゴロブナにこだわりふなずしを製造しているのが「本ニゴロ鮒専門 飯魚(いお)」だ。代表の大島 正子(おおしま・まさこ)氏は、実家の農地だった土地を堀り琵琶湖の水を引き込んで池を作り、薬を一切使わずに琵琶湖の自然環境を再現することで、ニゴロブナの養殖を初めて成功させた。

ふなずしを作る際には、樽の水を毎日替える伝統的製法を守り、臭みが抑えられたチーズのような深みのある味わいに仕上げている。日本酒はもちろんワインにも合うと評判だ。また、大島氏はふなずしの漬け飯を使ったドレッシングやペーストなどの新商品の開発にも力を入れ、発酵食品としての魅力を発信している。健康志向の高まりとともに、乳酸菌による腸内環境への作用等にも注目が集まっている。

-

ふなずしを漬けている樽

【画像提供:本ニゴロ鮒専門 飯魚】

◆本ツアーでは、本ニゴロ鮒専門 飯魚の代表の大島 正子(おおしま・まさこ)氏からふなずしの伝統的な製造方法の概要等と、ニゴロブナの養殖の手法、発酵食品としての健康効果等について説明を受ける。その後、同社で製造されているふなずしを試食する。

薬草の宝庫、伊吹山に育まれた中小企業

4.株式会社山正(やましょう)(長浜市)

〜伝統製法で作られる「もぐさ」で東洋医学の普及に貢献〜

滋賀県の最高峰(1,377m)である伊吹山は、1300年前に完成した日本最古の書物「古事記」にも登場し、神が宿る山として崇められてきた。薬草の産地として知られ、織田信長がポルトガルの宣教師の助言を受けこの地に薬草園を開いた歴史がある。特に、伊吹山で多く採れたヨモギの葉の裏から綿毛を集めてつくる「もぐさ」はお灸(※)に使われ、「伊吹もぐさ」として江戸時代に広くその名を馳せた。

長浜市で1895年から続く株式会社山正は、伝統的製法でもぐさを製造する鍼灸材料の総合メーカーだ。高品質な製品が評価されており、全国各地で多くの鍼灸院が同社の製品を採用している。

近年はアジアのみならず米国や欧州等の海外の鍼灸治療院でも使用されている。もぐさの原料には国産のほか海外産のヨモギも使用しているが、現在、地域農家と協力し滋賀県産のもぐさの生産も視野に入れている。

同社は、1992年にネパールの鍼灸学校からの要請を受け、現地のヨモギがもぐさとして活用できるかを確認するため、ネパールを訪問。これをきっかけに、ボランティアとして現地でのもぐさ生産に着手。2014年、同社が設立した現地法人において、本社で研修を受けたネパール人とともに、もぐさの生産をビジネスとして開始した。現在では、その法人は独立した企業として、当時のネパール人研修生が引き継ぎ、同社のビジネスパートナーとして、ヨモギの生産を継続する一方、ネパール国内での鍼灸の普及にも積極的に取り組んでいる。

※お灸:ヨモギの葉を乾燥·精製して作られる「もぐさ」を、直接または間接的に皮膚の上におき、点火し熱を与える、身体の不調を緩和させるための東洋医学の手法の一つ。

-

精製されたもぐさ

-

お灸による治療の様子

◆本ツアーでは、株式会社山正を訪れ、取締役の押谷 樹(おしたに・たつき)氏から、もぐさの生産の歴史やお灸の効果等について説明を受けた後、実際にお灸を体験する。その後もぐさ工場に移動し、もぐさの生産工程を視察する。

5.いぶきファーム株式会社(米原市)

〜伊吹山の環境を生かした農業で、地域に人を呼び込む〜

-

代表取締役の谷口隆一氏と伊吹大根

【画像提供:いぶきファーム株式会社】

伊吹山では、伊吹そばや伊吹大根といった伝統野菜が栽培されている。伊吹そばは平安時代~鎌倉時代(約1000年前)にはすでにこの地域で栽培されていたとされる。昼夜の寒暖差が大きい伊吹山麓の気候は、農作物の甘みや旨みを引き出すのに適しているという。

伊吹そばは、小粒で外皮を多く含み、挽いたときに香りが際立つのが持ち味だが、収量が少なく機械化に向かないため、一時は栽培が途絶えかけた。1995年、地元生産者と滋賀県が協力して周辺地区から取り寄せた種で栽培を再開。2019年には「伊吹在来そば」として地理的表示(GI)にも登録され、地域ブランドとして復活を遂げた。

いぶきファーム株式会社代表取締役の谷口 隆一(たにぐち・りゅういち)氏は、米原市役所を退職後、伊吹そばや伊吹大根を栽培している。また、伊吹山のふもとで、古民家を改装したそば店「久次郎(きゅうじろう)」を経営し、自らが生産した農産物を使ったメニューを提供している。さらに、地元の環境を生かしたBBQやサウナ、琵琶湖でのレジャー体験ができる宿泊施設「3Re:(スリー)」も運営。年間約2,500人が訪れ、都市部の若者や海外からの観光客から人気を博している。谷口氏は「地方が廃れないよう、地域資源を活かして地元の活性化と雇用の創出を目指したい」と語る。

◆本ツアーでは、いぶきファーム株式会社代表取締役の谷口 隆一氏(たにぐち・りゅういち)氏に、伊吹山の在来農作物の栽培を始めた経緯や現在の事業について話を聞く。その後、畑で伊吹大根の収穫風景を視察し、同社が運営する食事処「久次郎」で昼食として伊吹大根おろしそばを食す。同社が運営する空き家を改装した古民家宿泊施設も視察する。

伝統技法を受け継ぐ絹糸と絹弦の生産

6.木之本町邦楽器原糸製造保存会(佃平七糸取り工房)(長浜市)

〜約1000年前から続く、貴重な絹糸製糸技術を受け継ぐ〜

琵琶湖を見下ろす賤ケ岳の麓に位置する、木之本町(滋賀県長浜市)では、雨雪が多く蚕が食べるクワがよく育つことから、平安時代(8世紀末~12世紀末)から絹糸の生産が行われてきた。

現在も、湯につけた繭から手作業で極細の糸を取り出し、複数本を束ねて巻き取る「糸取り」が続けられている。この伝統的な製糸方法によって、セリシンというたんぱく質を多く保った状態で糸にできることから、強度が生まれる。伝統的な和楽器の弦に使う絹糸には強度が求められるため、これに最適なのだ。この技術は、後世に受け継ぐべき貴重な技術として文化庁選定保存技術に指定されている。

木之本町邦楽器原糸製造保存会(通称:佃平七糸取り工房)は地域に唯一残る工房だ。同工房の絹糸の原料となる繭は、主に岐阜県産を使用しているが、2014年からは地元住民がクワの木を栽培し、養蚕も手掛けている。近年の夏場の異常な暑さなどの影響を受けながらも試行錯誤し、今年は約20キロの繭を生産した。毎年6月~7月にかけて繭から糸を紡ぎだす作業が行われ、生産された生糸はすべて和楽器弦を製造する丸三ハシモト株式会社(事項5.参照)に納品している。

職人の高齢化により技術の継承が危ぶまれていたが、最近では他県からの移住者を含む30~40代の4名の女性が伝統技法を学んでいる。

-

【画像提供:辻井昌代氏】

-

◆本ツアーでは、木之本町邦楽器原糸製造保存会(佃平七糸取り工房)の4代目の佃 三恵子(つくだ・みえこ)氏から、地域で受け継がれる生糸生産について話を聞くとともに、技術の継承を志した女性たちにも話を聞く。その後、繭から生糸を紡ぎだす「糸取り」の作業を視察・撮影する。

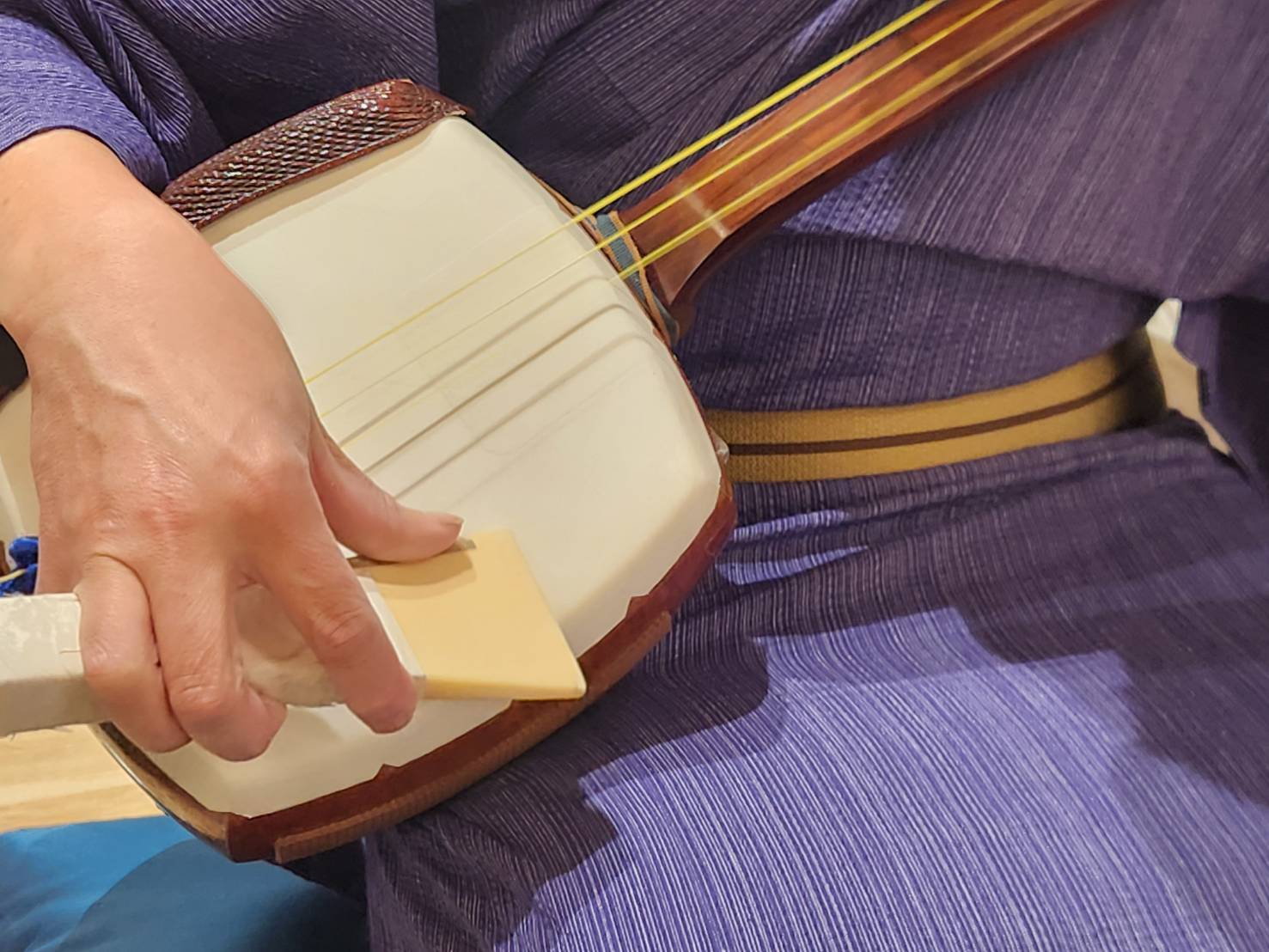

7.丸三ハシモト株式会社(長浜市)

〜オンリーワンの技術で、日本・世界のプロの演奏家から信頼される最高品質の絹弦を生産〜

-

【画像提供:豊澤賀祝氏】

木之本町邦楽器原糸製造保存会(佃平七糸取り工房)で製造された絹糸を和楽器の弦に加工するのが、丸三ハシモト株式会社だ。同社は1908年の創業から三味線や琴などの和楽器用の弦を作り続け、その製品を国内のプロの邦楽器演奏家のほとんどが使用しているといわれる絹弦メーカーだ。

同社では、木之本町邦楽器原糸製造保存会(佃平七糸取り工房)の絹糸などを材料に、様々な楽器・演奏者に対応した約400種類もの弦を製造している。また、同社は国内のメーカーで唯一、絹糸を束ねて弦を作る「独楽撚り(こまより)」の技法を継承している。絹弦の音質等には糸の撚り加減などが重要となっており、卓越した技術を持つ職人が最高品質の製品を製造している。

同社が2011年に中国・上海の国際見本市に出展した際、中国の伝統楽器の関係者と出会ったことをきっかけにその品質が認められ、2013年に中国への輸出を本格化。絹弦の生産が衰退の一途をたどっていた中国国内の絹弦市場を復活させるきっかけを作った。2022年からは韓国の伝統楽器「伽耶琴(カヤグム)」用の絹弦も製造している。いまでは中国・韓国を中心とする海外向けの輸出は同社の売上の約2割を占める。

-

【画像提供:丸三ハシモト株式会社】

-

◆本ツアーでは、丸三ハシモト株式会社の代表取締役である橋本 英宗(はしもと・ひでかず)氏から、同社で受け継がれている伝統的な絹弦製造技法について話を聞くとともに、工場で絹弦の製造工程を視察する。その後、同社が製造した絹弦を張った太棹三味線の演奏を視察・撮影する。

募集要領

1. 日程

2025年11月27日(木)~28日(金)

2. スケジュール

【11月27日(木)】

- 07:33-09:47

-

東京駅→米原駅(ひかり633号)

- 11:00-12:45

-

齋木産業株式会社、株式会社FLOAT

- 13:00-13:50

-

昼食

- 14:00-14:50

-

近江八幡市立資料館(旧西川家住宅)視察、八幡堀視察(一般社団法人近江八幡観光物産協会)

- 15:10-16:30

-

特定非営利活動法人まるよし

- 16:50-17:50

-

本ニゴロ鮒専門 飯魚

- 18:50

-

宿舎着(長浜市内泊)

【11月28日(金)】

- 09:10

-

宿舎発

- 10:00-11:30

-

株式会社山正

- 12:10-13:30

-

いぶきファーム株式会社、昼食(そば店「久次郎」)

- 14:10-15:40

-

木之本町邦楽器原糸製造保存会(佃平七糸取り工房)

- 16:00-17:20

-

丸三ハシモト株式会社

- 18:57-21:12

-

米原駅→東京駅(ひかり662号)

3. 参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4. 参加費用

13,000円

(全行程交通費、宿泊費(1泊朝食付)を含む)

※お支払い方法、キャンセル料等については、参加者にご連絡します。

※集合場所までの交通費、解散後の交通費は自己負担となります。

5. 募集人数

10名(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

*参加者は主催者の判断で決定します。

6. 以下を必ずご確認・ご了承されたうえで、お申し込みください:

6-1.基本事項

(1)本ツアーは滋賀県商工会連合会が主催し、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担いただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、滋賀県商工会連合会(主催者)及びFPCJ(運営者)は一切の責任を負いかねます。

(5)写真・TV撮影を含めて、各取材地では担当者の指示に従ってください。

(6)本ツアーは、報道を目的とした取材機会の提供を目的としているため、参加者には、本国での報道後、FPCJを通じ滋賀県商工会連合会に、記事、映像、音声(ラジオの場合)のコピーの提出をお願いしています。また、報道が英語・日本語以外の場合は、内容を把握するため英語または日本語の概要の提出も併せてお願いしています。参加申込者は、これらに同意いただいたものとみなします。

6-2.個人情報の取り扱いについて

以下について予めご了承ください。

※プレスツアーの主催者および運営者は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1)運営者は、申し込み時に送信された個人情報(所属機関名・氏名等)を、各プレスツアーにおいて必要があると認められる場合に、以下の目的でそれぞれの関係先に提供します。

・旅行会社を通じた旅行手配・保険加入(提供先:旅行会社、宿泊先、交通機関、保険会社)

・取材の円滑な運営(提供先:通訳者、取材先)

(2)運営者は、円滑な事業運営を目的に、主催者に申し込み者の所属機関名・氏名を共有します。

6-3.プレスツアー中の主催者・運営者による記録用の撮影

以下について予めご了承ください。

(1)記録用に、運営者がツアー中の様子を撮影します。その写真・動画の著作権は主催者に帰属します。

(2)ツアーの様子を記録した写真、記事、動画を、主催者および運営者のホームページやSNS等に掲載することがあります。

(3)前各項の写真・動画に、参加者の肖像・声が映り込むことがありますが、主催者・運営者がそれらを利用することに同意していただきます。

7. FPCJ担当

取材協力課 渡邉、吉田

(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

*************

◆以下の点を必ずご了承いただいたうえで、お申し込みください◆

・プレスツアーは複数のメディアが参加する共同取材であり、インタビューや撮影は合同で行うのが前提です。したがって、必ずしも全ての取材先で個別の撮影・インタビューができるとは限りません。

・プレスツアーの進行、取材時間、撮影制限に関しては、主催者及び運営者の指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合、その時点から、プレスツアーへの参加をご遠慮いただく場合もあります。