OVERVIEW実施概要

- 実施日

- 2025年11月20日(木)〜 21日(金)

- 訪問地

- 中部地域

- 参加者

- 8名(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

- テーマ

- 日本随一のモノづくり産業の集積地Central Japan

~新たな価値を生むグローバル拠点へ~

ツアーの背景

愛知、岐阜、三重、静岡などからなる中部圏は、自動車や航空宇宙、ロボット、繊維、陶磁器などの製造業が集まる世界的にも類を見ない「モノづくり産業の集積地」だ。明治以降、数多くのグローバル企業がこの地から誕生し、戦後の高度経済成長期を経て今日に至るまで、日本経済を力強く牽引してきた。

中部圏は、強固な地場産業に支えられる一方で、新たなビジネスやイノベーションが生まれにくいといった課題も抱えてきた。転機となったのは2020年。中部圏の産業界、大学、行政が連携し、スタートアップ支援に特化したコンソーシアムである「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が発足。同年7月には愛知県、名古屋市、浜松市が内閣府のスタートアップ・エコシステム「グローバル拠点都市」(2020-2024)に選定された。そして今年6月からは三重県、岐阜県、静岡県も加わり、「第2期グローバル拠点都市」(2025-2029)に選定され、より広域なネットワークを生かしたイノベーション創出の基盤整備が加速している。こうした動きにより、中部圏の強みである製造業とスタートアップの先端技術を結びつけることで、他地域にはない独自の競争力を築き、国際的に注目されるモデルとしての評価を高めることを目指している。

その中核を担う愛知県では、2024年10月、名古屋市に日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」が開業した。地上7階建て、延べ床面積2万3,000平方メートルの施設は、ソフトバンクの100%子会社であるSTATION Ai株式会社が建設・運営を手がけ、2025年10月現在、スタートアップ約600社、パートナー企業約400社が登録し、これまでにピッチイベントやセミナー、フォーラムなど約1000本が実施されるなど積極的に活用されている。また、2025年2月には、国内外のスタートアップ、事業会社、投資家ら約5000人を集めたグローバルイベント「TechGALA Japan」が初開催され大きな注目を集めた。来年1月27日~29日には2度目となる「TechGALA Japan 2026」が予定されており、起業風土の醸成やスタートアップ関連人口の増加・拡大に期待が高まっている。

◆本ツアーでは、1日目に愛知県を訪れ、「STATION Ai」を拠点とする医療介護分野の注目スタートアップ2社を取材する。2日目は、光関連技術産業が盛んな静岡県浜松市を訪れ、オンリーワンのLED照明装置で工場の労働災害防止に取り組む企業や、独自のAI映像対話技術を活用し、戦争や災害の記憶を次世代へ伝えるスタートアップなどを取材する。産学官金の連携による企業のイノベーションや新産業創出を支援する取り組みや、国内外から起業家や投資家を呼び込むための地域の魅力も取材する。

取材内容

1.Central Japan Startup Ecosystem Consortium

Central Japan Startup Ecosystem Consortiumは、中部4県の複数都市と産学官金が連携する広域都市圏型コンソーシアムだ。一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市(事務局)、浜松市、岐阜県、三重県、静岡県など、計327の企業・団体・大学で構成される。中部圏のものづくり技術と、世界のスタートアップの革新的技術やビジネスモデルを融合させ、国内外の多様なスタートアップが集まるグローバルな「ネットワークハブ」を目指している。大学や研究機関と連携した起業家育成、スタートアップ支援、社会実装、事業会社との共創、海外企業の誘致などに「All Central」で取り組んでいる。

◆鷲見 敏雄(すみ・としお) 名古屋市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課長から、コンソーシアムの概要や第2期選定を受けた今後の方向性、ビジネス都市としての名古屋市の魅力、TechGALA Japan2026への意気込みなどについて聞く。

2.株式会社UBeing /福島大喜代表取締役

~電気の力で減塩食を美味しくする「味覚調整デバイスumaiNa(ウマイナ)」の開発~

-

【写真:(株)UBeing提供】

若くして脳梗塞を発症した高血圧患者が、入院中に脳出血で亡くなった経験から、医師の福島大喜(ふくしま・たいき)代表取締役が、予防医療の重要性を痛感。加えて、減塩食が美味しくない、と「食の楽しみ」を失う患者を見て、電気味覚研究の第一人者である青山一真(あおやま・かずま)教授と共に、2022年に名古屋大学学生発のスタートアップを創業した。目指すのは「美味しい食」と「健康」を両立し、誰もが人生の最期まで食事を楽しむことができる「You Being(あなたらしい)」な世界の実現だ。開発した味覚調整デバイス「umaiNa(うまいな)」は口元の皮膚から電気を流すことで、食事の味を濃くするデバイスである。味の変化が持続すること、全ての食事に対応可能なこと、などが既存の商品より優れている点だ。技術を応用し、医療分野や宇宙分野での活用にも期待がかかる。

◆現役医師として臨床業務に携わる一方で、味覚調整デバイス「umaiNa」の開発に取り組む福島代表取締役に、予防分野での利用、病院や介護施設との連携、食品企業との連携、宇宙空間での利活用に向けた展望等について聞く。

3.株式会社NAGARA/マーケティング担当 川原遼介氏 豊田工業高等専門学校専攻科1年

~記録業務を音声AIで自動化~、介護の未来を“ながら”で変える

-

【写真:(株)NAGARA提供】

高齢化による人手不足が深刻化する介護業界では、2040年には約69万人の介護職員が不足すると推定される。そうした課題に対し、介護士の勤務時間の約3割を占めるとされる記録業務に着目した豊田工業高等専門学校の学生チームが、介護士と利用者の自然な会話をもとに記録を自動生成することで現場の負担を軽減ができる音声特化の介護記録AIサービス「ながらかいご」を開発した。この革新的な取り組みは、今年開催された「第6回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2025(DCON2025)」において見事、最優秀賞に輝き、起業資金100万円を獲得。その成果をもとに今年7月1日に株式会社NAGARAを設立し、「STATION Ai」に登記した。その後のピッチコンテストでも優勝するなど、今後の成長に大きな注目が集まっている。

◆立ち上げ当初から一貫してマーケティング担当を務め、DCON2025に応募した本人でもある、川原遼介(かわはら・りょうすけ)氏に、岡田 一輝(おかだ・いつき)代表取締役の家族の実体験から着想を得て開発された「ながらかいご」のデモンストレーションを受ける。また、豊田市や県内の社会福祉法人福寿園との事業連携協定の締結など、産学官金連携のバックアップのもと介護人材不足という国家的社会課題の解決に挑む、同社の事業展開について聞く。

*高等専門学校は、実践的・創造的技術者を養成することを目的とした5年一貫の高等教育機関で日本全国に国公私立合わせて58校あり、全体で約6万人の学生が学んでいる。特に実験・実習を重視し、理論と実践を兼ね備えた技術者を養成して、日本のものづくりを支えている。

4.「神宮とともに歩むまち」~熱田エリアの賑わい創出に向けて~ /水野晶夫名古屋学院大学現代社会学部教授

-

【写真:熱田神宮提供】

-

名古屋を代表する観光名所「熱田神宮」は、年間約700万人と全国有数の参拝客数を誇る。ここには三種の神器の一つ、草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)がまつられており、織田信長が桶狭間の戦い(1560年)の出陣前に戦勝祈願をしたことでも知られる。国内外から多くの観光客が訪れる一方で、近年は高齢化により周辺の商店が閉業したり、建物の老朽化が進んだりしたことから、神宮を訪れる人々の周辺エリアへの回遊性が減少するなどの課題を抱えていた。こうした状況を改善するため、自治体や地元企業などが一体となり、熱田神宮周辺に賑わいを取り戻す「熱田外苑プロジェクト」が進行中だ。

昨年9月に神宮前駅前に商業施設「あつたnagAya」がオープンしたのに続き、来年の夏には駅の北側に、劇団四季の専用劇場「名古屋四季劇場」の完成が予定されている。また、2027年には「ReFa」などで知られる地元の美容機器メーカー「MTG」が本社を移転し、ミュージアムや瀬戸焼の体験工房、近隣住民や観光客も利用できるカフェなども併設する計画だ。

-

【写真:水野教授提供】

-

-

◆熱田周辺地域のまちづくりに深く関わり、官民連携組織「熱田神宮周辺エリアプラットフォーム」の中心的役割を担う、水野晶夫(みずの・あきお)名古屋学院大学現代社会学部教授の案内のもと熱田神宮周辺を視察し、神宮を取り巻く地域の魅力や今後の再開発への想いについて聞く。

5.愛知県による「e-Palette」の定期運行の開始

-

【写真:愛知県提供】

-

愛知県は、「Aichi-Startup戦略」(2018年10月策定)に基づき、スタートアップを起爆剤としたイノベーションの創出に取り組んでいる。その一環として、トヨタ自動車株式会社が開発した次世代モビリティ「e-Palette」を全国の自治体に先駆けて導入し、2025年11月10日から定期運行を開始する。「e-Palette」は、移動や物流、物販など様々なモビリティサービスに活用できるバッテリーEVで開放感のある室内空間を備えるほか、低床かつ大開口ドア、車高調整機能やスロープを備えることにより、多くの人々の移動を支える。ジェイアール東海バス株式会社が運行を担い、1日往復6便(乗車定員:7名)を、STATION Aiと名古屋駅を結ぶ若宮大通を中心とした公道ルートで運行する。※運転手による手動運転での運行です。

◆名古屋駅の「e-palette」乗降場近辺にて、愛知県の担当者より説明を受け、「e-Palette」の外観を視察・撮影する。※定期運行中につき、車内には入れません。

6. ものづくりの伝統から、スタートアップの拠点へ

ー浜松市産業部スタートアップ推進課/土居竜大 スタートアップ推進担当部長

-

【写真:浜松市提供】

-

静岡県西部に位置する浜松市は人口 79 万人を擁する政令指定都市で、中部地方では名古屋市に次ぐ人口を誇る。スズキやヤマハ、浜松ホトニクスなど、世界的企業の本社が集まる「企業城下町」として知られ、長年にわたり日本の製造業を支えてきた。かつては「創業のまち」と呼ばれた浜松だが、一時期は創業率が全国平均を下回り、その傾向に危機感を抱いた鈴木康友前市長(現静岡県知事)が、2016 年にシリコンバレーのようなイノベーション拠点を浜松に創出しようとスタートアップ支援に本格的に取り組み始めた。こうした流れを受け、中野祐介現市長のもと、「スタートアップが生まれ、集まり、地域とともに育つ」スタートアップ・エコシステムを目指し、「ファンドサポート事業」、「実証実験サポート事業」、「浜松地域スタートアップ連携促進事業」など独自の支援策を展開してきた。こうした支援を通じて、スタートアップ企業の成長を後押しする土壌が生まれ、新しいビジネスが生まれる活気ある環境が整いつつある。

◆コンソーシアムの第 1 期メンバーで、中部圏におけるイノベーション創出の先進地である浜松市を訪れ、土居竜大(どい・たつひろ)スタートアップ推進担当部長から、スタートアップ支援の概要や支援体制、特徴、市内スタートアップの最新動向について聞く。また、地域に根付く「やらまいか精神」(遠州地方の方言で進取の精神や行動力を表す)といった文化的背景から見た浜松の魅力について聞く。

7.株式会社シルバコンパス/安田 晴彦代表取締役

-

【写真:(株)シルバコンパス提供】

-

AI技術と映像制御技術を組み合わせたAI映像対話システムの開発・販売を行う、2019年創業のスタートアップ。安田晴彦(やすだ・はるひこ)社長が国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の館長から「被爆者の姿を対話インタラクティブに残せないか」と相談を受けたことをきっかけに、システムの開発がはじまった。このシステムは実在の人物を収録してリアルアバターを作成し、まるで本人と会話しているかのような対話を実現する。戦後80年となる今年は、戦争の記憶を継承する「対話型・語り部講話視聴システム」が浜松市内の中学校における平和授業で活用された。また、8月には「対話型・語り部講話視聴システム」のクラウド版をリリースし、全国の学校へ無償公開している。この技術は、医療や観光、サービス分野でも幅広く応用が進んでいる。

◆同社のオフィスが入居するCo-startup Space & Community 「FUSE」を訪れ、FUSEの担当者の案内で施設を視察する。続いて、FUSE内の会議室で株式会社シルバコンパスの安田代表取締役より事業概要について聞く。その後、同社の「対話型・語り部講話視聴システム」が常設されている浜松市中央区の浜松復興記念館に移動し、同システムの仕組みや特徴について聞くとともに、浜松大空襲の経験を語るAIとの自然な対話を体験する。

-

【写真提供:Co-Startup Space & Community FUSE 】

* Co-startup Space & Community 「FUSE」は、地元の浜松いわた信用金庫が運営する2020年開業の会員向けシェアスペース。浜松市の中心部に位置し、コワーキングやイベントスペース、造形機器を備えたファブスペースやキッチンを備える。スタートアップや新規事業支援に取り組み、新たな人材のコミュニティが形成されている。

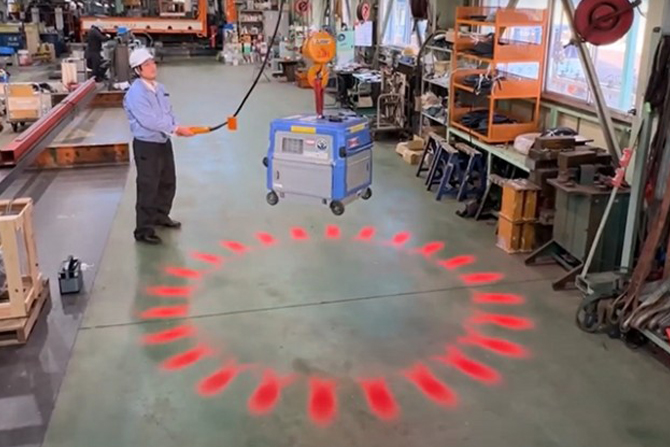

8.パイフォトニクス株式会社/池田 貴裕代表取締役

浜松市で光学機械器具の製造販売を行う2006年創業のスタートアップ。浜松ホトニクス株式会社、米国マサチューセッツ工科大学客員研究員を経て、光産業創成大学院大学に進んだ池田貴裕(いけだ・たかひろ)代表取締役が大学院在学中に起業した。同社が開発した独自のLED照明「ホロライト」は、遠方からでも高い視認性を持つ光パターンを形成できる技術を持つオンリーワン製品だ。騒音が激しく、音による注意喚起が難しい工場などで、危険ゾーンを視覚的に明確化することが可能であり、労働災害の防止に貢献している。その効果が評価され、大手鉄鋼メーカーや自動車メーカーの製造現場での導入が進んでいる。従来のハロゲンランプを使うスポットライトと比べて約200倍の製品寿命を持ち、消費電力は約5分の1で発熱が少なく、安全性にも優れている。この技術は日本、米国、中国、欧州で特許を取得していて、国際的にも高い技術力が認められており、その強みを活かして、同社では海外市場の更なる展開を見据え、外国人材の採用を積極的に行っている。さらに、ホロライトは、全国の都市部で深刻化するムクドリの大群による騒音やフン害対策にも有効であることがわかっている。同社の携帯型鳥害対策LED照明「ホロライト・チェッカーズ」は、光に敏感なムクドリの習性を利用し、ムクドリに触れることなく安全に追い払う手段として導入が進められている。浜松駅周辺でも定期的に実証実験が行われており、ムクドリの飛来数が大きく減少するなど光による抑制効果が確認されている。

-

【写真:パイフォトニクス(株)提供】

※写真左は、納品先工場での使用例 -

◆池田代表取締役にLED照明「ホロライト」開発経緯や特徴、多様な活用方法について聞く。また、浜松駅周辺の街中で、ムクドリが群れる樹木などに光を照らす実験を視察する。

*光産業創成大学院大学は、光技術を応用して新産業の起業家育成を目的に、浜松ホトニクスが中心となって2005年に開学した全国でも珍しい大学院。この20年間で、137人が入学し、38社の起業につながっている。

募集要領

1. 日程

2025年11月20日(木)~21日(金)

2. スケジュール

【11月20日(木)】

- 06:45

-

東京駅集合

- 07:00-08:38

-

東京駅→名古屋駅(のぞみ107号)

- 09:30-10:00

-

Central Japan 概要説明

- 10:15-11:30

-

株式会社UBeing

- 10:35-10:50

-

STATION Ai株式会社

- 11:55-12:55

-

株式会社NAGARA

- 13:30-14:15

-

昼食休憩

- 14:15-15:15

-

熱田神宮周辺エリア、「あつたnagAya」視察

- 16:00-16:40

-

名古屋駅でのe-Palette視察・撮影

- 17:08-17:53

-

名古屋駅→浜松駅(こだま740号)

- 18:00

-

宿舎着(浜松市内泊)

【11月21日(金)】

- 08:20

-

宿舎発

- 09:00-10:00

-

浜松市産業部スタートアップ推進課

- 10:40-12:20

-

株式会社シルバコンパス

- 13:00-13:55

-

昼食休憩

- 14:45-16:20

-

パイフォトニクス株式会社

- 17:00-17:30

-

(浜松駅周辺へ移動)携帯型鳥獣対策用LED照明によるムクドリ対策の視察

- 18:17-19:42

-

浜松駅→東京駅(ひかり516号)

- 19:42

-

東京駅解散

3. 参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4. 参加費用

10,000円

(全行程交通費、宿泊費(1泊朝食付)を含む)

※お支払い方法、キャンセル料等については、参加者にご連絡します。

※集合場所までの交通費、解散後の交通費は自己負担となります。

5. 募集人数

8名(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

*参加者は主催者の判断で決定します。

6. 以下を必ずご確認・ご了承されたうえで、お申し込みください:

6-1.基本事項

(1)本ツアーはジェトロ名古屋が主催し、フォーリン・プレスセンターが運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担いただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、ジェトロ名古屋(主催者)及びFPCJ(運営者)は一切の責任を負いかねます。

(5)写真・TV撮影を含めて、各取材地では担当者の指示に従ってください。

(6)本ツアーは、報道を目的とした取材機会の提供を目的としているため、参加者には、本国での報道後、FPCJを通じジェトロ名古屋に、記事、映像、音声(ラジオの場合)のコピーの提出をお願いしています。また、報道が英語・日本語以外の場合は、内容を把握するため英語または日本語の概要の提出も併せてお願いしています。参加申込者は、これらに同意いただいたものとみなします。

6-2.個人情報の取り扱いについて

以下について予めご了承ください。

※プレスツアーの主催者および運営者は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1)運営者は、申し込み時に送信された個人情報(所属機関名・氏名等)を、各プレスツアーにおいて必要があると認められる場合に、以下の目的でそれぞれの関係先に提供します。

・旅行会社を通じた旅行手配・保険加入(提供先:旅行会社、宿泊先、交通機関、保険会社)

・取材の円滑な運営(提供先:通訳者、取材先)

(2)運営者は、円滑な事業運営を目的に、主催者に申し込み者の所属機関名・氏名を共有します。

6-3.プレスツアー中の主催者・運営者による記録用の撮影

以下について予めご了承ください。

(1)記録用に、運営者がツアー中の様子を撮影します。その写真・動画の著作権は主催者に帰属します。

(2)ツアーの様子を記録した写真、記事、動画を、主催者および運営者のホームページやSNS等に掲載することがあります。

(3)前各項の写真・動画に、参加者の肖像・声が映り込むことがありますが、主催者・運営者がそれらを利用することに同意していただきます。

7. FPCJ担当

広報企画課 石田、濱田

(Tel: 03-3501-5251、E-mail: sc@fpcjpn.or.jp)

*************

◆以下の点を必ずご了承いただいたうえで、お申し込みください◆

・プレスツアーは複数のメディアが参加する共同取材であり、インタビューや撮影は合同で行うのが前提です。したがって、必ずしも全ての取材先で個別の撮影・インタビューができるとは限りません。

・プレスツアーの進行、取材時間、撮影制限に関しては、主催者及び運営者の指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合、その時点から、プレスツアーへの参加をご遠慮いただく場合もあります。