実施日 : 2025年02月27日(木) - 28日(金)

福島プレスツアー

投稿日 : 2025年02月03日

福島プレスツアー

産業、教育、エネルギー:各地で進む特色ある再生の姿

<実施日:2025年2月27日(木)~28日(金)/主催: 環境省>

【テーマ】

① 新技術を駆使した林業・農業の復興

② 若者の移住者による起業

③ 移住者を惹き付けるユニークな公立校

④ 全町避難を経た自治体による、「ゼロカーボン」実現を目指すまちづくり

⑤ 原発事故後の除染作業で発生した除去土壌を一時保管する中間貯蔵施設

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から、もうすぐ14年を迎える。原発事故によって大きな被害を受けた福島の被災地では、除染作業を経て避難指示が解除され、一度は住民がゼロになった村や町でも、帰還した住民や移住者によって産業や暮らしの再生が一歩ずつ進められている。

現在、「帰還困難区域」を除く全ての地域で避難指示が2020年3月に解除されてから5年が経つなか、「帰宅困難区域」の中に設けられた「特定復興再生拠点」においても避難指示が解除され、住民の帰還に向けたインフラ整備や商業施設等の建設が進められている。

また、東京電力福島第一原子力発電所では、2024年9月から初めて行われた核燃料デブリの試験的な取り出しが11月に完了し、廃炉に向けたプロセスも新たな段階に入っている。

◆本プレスツアーでは、福島を訪れ、東京電力福島第一原子力発電所事故後の除染作業で発生した除去土壌が一時保管されている中間貯蔵施設を視察する。さらに、原発周辺地域で産業の再生を目指す林業事業者や農園、醸造所を起業した移住者を取材する。また、子どもたちの主体的な学びを育むユニークな教育で移住者を呼び寄せている公立校や、原子力や化石燃料に頼らず、地域の再生可能エネルギーの活用で「ゼロカーボン」の実現を目指す自治体を取材する。

【取材内容】

1.中間貯蔵施設 (大熊町)

~福島の除染の現状と今後~

東京電力福島第一原子力発電所事故によって大気中に大量の放射性物質が放出された地域では、その放射線量を減らすために、放射性物質が付着した表土の削り取り、枝葉や落ち葉の除去等の除染作業が行われた。

2024年12月末までに、累計で約1,400万立方メートル(帰還困難区域からの搬入分を含む)の除去土壌等が中間貯蔵施設に搬入されており、受入・分別施設で可燃物が除去された後、同施設で保管されている。

中間貯蔵施設は、大熊町と双葉町にまたがる約16平方キロメートルに及ぶ広大な施設で、2015年3月から運用が開始され、まもなく10年が経とうとしている。中間貯蔵施設で一時保管されている除去土壌は、搬入開始30年後(2045年3月)までに福島県外で最終処分することが法律で定められている。

環境省は、「除染作業で発生した除去土壌や、放射性物質に汚染された廃棄物を最終処分するまでの間、安全に管理・保管するために整備された中間貯蔵施設は、東京電力福島第一原子力発電所を取り囲む場所に整備されており、大熊町・双葉町には大変重い決断の下で受入を容認いただいた」としている。

◆本プレスツアーでは、環境省担当者から中間貯蔵施設の現状について説明を受け、「土壌貯蔵施設」等を取材する。

【画像提供:環境省】

〜浪江町の林業の復興を目指して。万博会場のシンボル「大屋根リング」にも使われている、高度技術を駆使した木材〜

浪江町は、町全体の面積の約70%を森林が占め、もともと林業が盛んな地域だったが、東日本大震災と原発事故による放射能の影響で樹木の伐採・搬出ができなくなり、廃業する企業が相次ぐなど、同町の林業は大打撃を受けた。

そこで、林業の再生と雇用創出を目指し、浪江町で製材業を営む「朝田木材産業」と、郡山で集成材(*)事業を手がける「藤寿産業」が共同で出資し、2018年に「株式会社ウッドコア」を設立。同社は、2021年10月に、東京ドーム2個分の面積の「福島高度集成材製造センター(FLAM)」の運営を開始した。国産、特に福島県産材にこだわり、スギやカラマツ、ヒノキ等の原木から、大規模な建築物で使用される大断面集成材を製造している。同センターでは、日本国内で初めて高出力高周波プレス機を導入。従来は接着剤をつけてから硬化す

るまで約8時間以上かかっていた作業が、高周波プレス機で加熱接着を行うことで、十数分ほどに短縮された。これにより、短期間で大型・高強度な集成材を大量に生産することが可能となった。

るまで約8時間以上かかっていた作業が、高周波プレス機で加熱接着を行うことで、十数分ほどに短縮された。これにより、短期間で大型・高強度な集成材を大量に生産することが可能となった。

福島県産の原木を使用することに対し、放射能に関する風評被害もあったが、原木の仕入れ時に放射線量を測定した上で出荷するなどの管理を徹底することで、安全性を確保している。

同センターの本格稼働後、最初に手がけたのは、大阪・関西万博のシンボル「大屋根(リング)」で使用される木材の集成材だった。世界最大級の木造建築物「大屋根(リング)」に使用される木材2万7,000立方メートルのうち、約6,600立方メートル分の集成材を同社が製造し、納入した。ウッドコア取締役の朝田氏は、「ウッドコアとしても、浪江町としても、そして福島県としても、とても嬉しく、意義深いことだと思う。福島の木材の良さや、安全性を多くの人に知ってもらう機会になれば」と語る。

福島県の林業産出額は、2023年に初めて震災前を上回り、138億9,000万円を記録。原発事故発生前の2010年比で7.2%の増加となった。輸入木材の不足によって木材価格が全体的に上昇したためだと見られている。

<*集成材:丸太を製材したひき板を接着し、再構成して作られる木質材料。>

◆本プレスツアーでは、株式会社ウッドコアの蔭山寿一(かげやま としかず)社⻑と朝田英洋(あさだ ひでひろ)取締役から、会社設立の経緯や浪江町の林業再生への思い、さらには万博会場への木材提供について話を聞く。その後、2021年に開所した福島高度集成材製造センター(FLAM)内で、高出力高周波プレス機械等を用いた集成材の製造工程を視察する。

【画像提供(上):株式会社ウッドコア】

3.株式会社広野町振興公社 国産バナナ「綺麗」の栽培 (広野町)

~東北でのバナナ栽培の挑戦と復興への思い~

原発事故後の避難指示により、かつて全町避難となった広野町。株式会社広野町振興公社では、住民が夢と希望を持てるまちを目指すなかで、2018年に東北では栽培が難しいと言われる熱帯果物「バナナ」の栽培に着手した。2019年には、広野町産のバナナを初めて収穫し、「朝陽に輝く水平線がとても綺麗なみかんの丘のある町のバナナ」(愛称「綺麗」)という名前をつけて出荷を開始した。

原発事故後の避難指示により、かつて全町避難となった広野町。株式会社広野町振興公社では、住民が夢と希望を持てるまちを目指すなかで、2018年に東北では栽培が難しいと言われる熱帯果物「バナナ」の栽培に着手した。2019年には、広野町産のバナナを初めて収穫し、「朝陽に輝く水平線がとても綺麗なみかんの丘のある町のバナナ」(愛称「綺麗」)という名前をつけて出荷を開始した。

広野町では、台湾系バナナの苗を採用し、「凍結解凍覚醒法」という先端技術を応用して栽培を行っている。「凍結解凍覚醒法」とは、栽培する植物の種子または成長細胞塊を約半年かけて-60℃で凍結させ、その後ゆっくりと解凍し、発芽以降の早い成長を促し、耐寒性も向上するという栽培法だ。これが、東北のような寒冷地域でのバナナ栽培を可能にしている。同社では、実証実験を重ねて順調に栽培を続け、現在約150株を栽培し、2023年度には約8,700本を収穫した。収穫されたバナナは、1本あたり200円~300円で販売されているほか、同社と地元ふたば未来学園の高校生との連携による、バナナを使用したスイーツの商品開発も行われている。

このバナナの名前「朝陽に輝く水平線がとても綺麗なみかんの丘のある町のバナナ」は、約380件の応募の中から選ばれたもので、愛称は「綺麗」だ。広野町振興公社によると、これには、「広野町の美しい海辺や山並みが綺麗な自然の中で育ったこと、そして震災で失われた広野町の元気を取り戻す、復興への誓いの意味が込められている」という。

◆本プレスツアーでは、株式会社広野町振興公社の代表取締役社長の中津弘文(なかつ ひろふみ)氏からバナナ栽培を始めた経緯やバナナ栽培にかける思いについて聞く。トロピカルフルーツミュージアムにあるバナナ農園内を視察する。

※バナナ農園内取材の際には、バナナの実や花には、触れないでください。

4.ナチュラディスティル川内村蒸溜所 (川内村)

~福島の自然の魅力を詰め込んだジンを世界に発信したい~

栃木県出身の大島草太(おおしま そうた)氏は、福島大学在学中に川内村を訪れ、豊かな自然と住民の温かさに魅了された。大学卒業後は、川内村に隣接する田村市のクラフトビール醸造所で働いて醸造技術を身につけた。その後、「自然の魅力を詰め込んだクラフトジンを造りたい」という思いから、独立、起業を決意し、地元の草木や果実で風味付けしたクラフトジンを造る「ナチュラディスティル川内村蒸溜所」を2024年11月にオープンした。

川内村は約90%が山林で覆われ、豊富な地下水に恵まれている。完成した第1弾のオリジナルジンには、ジン造りに欠かせないジュニパーベリー(ネズの実)に加え、日本らしい香りを追求するため、カヤの実や橘、クロモジ、ニオイコブシ等の福島県産を中心とした植物と、川内村の地下水を使用、減圧蒸溜によって植物の繊細な香りを丁寧に抽出し、製造した。

大島氏は、大学在学中に世界中を旅し、その際に現地の人から福島について心ないことを言われることがあり、その経験が、福島の魅力を発信しなければならないと強く思うきっかけになったという。「今後は、日本だけでなく、海外への輸出も見据えた蒸溜酒を造り、福島の魅力を海外に発信したい。川内村に来てみたいと思ってもらえるようなジンを造りたい」と、大島氏は意気込む。今年6月には、蒸溜所の2階にバーをオープンする計画も進行中である。

◆本プレスツアーでは、株式会社Kokage代表取締役の大島草太氏と、ジンの製造を担当する髙橋海斗(たかはし かいと)氏から、川内村に蒸溜所を設立した経緯や、地元の草木や果実を使ったクラフトジンの特徴、風評被害払拭と海外展開等今後の展望について話を聞き、蒸溜所を視察する。

【画像提供:株式会社Kokage】

〜フェンスもチャイムもない。自由な発想と一人ひとりの資質や能力を大切にする新たな教育が、移住者を引きつける〜

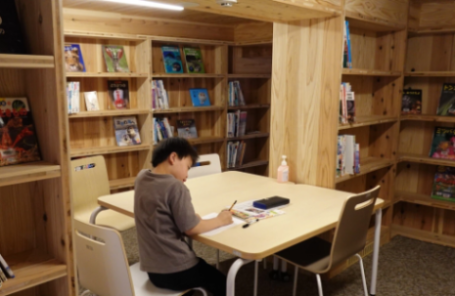

学び舎 ゆめの森は、義務教育学校と認定こども園が一体となり、0歳〜15歳が同じ施設で学ぶ町立の教育施設で、2023年に開校した。

「自分で学びをデザインできる、多様性と混在が共にある、新しい教育空間」というコンセプトのもと、学び舎 ゆめの森には、授業の開始と終了を知らせるチャイムはなく、固定の教室や座席もない。子どもたちが、学びたい場所を選び、時間割りも自ら組み立て、マネジメントする。子どもたちの自主性を尊重し、一人ひとりの興味や関心に応じた主体的な学びを推進するための、教育システムが構築されている。

校舎の周囲にフェンスはなく、「地域の共創空間」として、いつでも地域住民を迎え入れ、自然に交流ができるよう、庭やウッドデッキが配置されている。

また、校舎内は、約2万冊の蔵書を備えた「わくわく本の広場」を中心に、「るんるん対話の森」、「どきどきアトリエ」等、11のエリアに分かれている。「わくわく本の広場」では、子どもたちが自由に本と触れられる造りになっており、本棚の中には、秘密基地のような小さなスペースが設けられている。このスペースの中では、じっくり本を読んだり、一人で考えごとをしたりでき、自分の好きな場所で、興味関心のあることをとことん探究できるよう工夫が凝らされている。

【画像提供:学び舎 ゆめの森】

同校の特色のある教育を求めて、関東や関⻄から移住してくる人も多く、開校時は26人だった園児・児童生徒数は、現在72人(2025年1月時点)に増えた。そのうちの約85%が大熊町外から家族と共に転入してきた子どもたちだ。子どもの教育を目的に移り住む「教育移住」の人々の間で、学び舎 ゆめの森が選択肢のひとつになっており、大熊町の移住者の創出にも寄与している。

副校長の増子啓信(ますこ けいしん)氏は、2019年に大熊町の教育委員会に赴任し、ユニークな教育システムの構築や校舎の設計等、同校の立ち上げに深く関わった一人である。「教育とはこうでなくてはいけない、という発想ではなく、もっと自由であっていい。この学校の設立にあたり、一人ひとりが好きなことをとことん追究し、子ども自身が主体性を持って学ぶ教育空間を創りたいと思った。子どもたちにとって、学校が楽しいと思える場所であってほしい」と語る。

◆本プレスツアーでは、学び舎 ゆめの森 副校長の増子啓信氏から教育理念やユニークな教育内容、開校までの経緯等について話を聞く。また、授業の風景や校内を視察し、生徒に話を聞く。

~全町避難を経験した町の、新たなまちづくり~

大熊町は、2020年2月に「大熊町 2050ゼロカーボン宣言」を公表し、2021年2月に同宣言を具体化する「ゼロカーボンビジョン」を策定した。国が目標とする2050年よりも10年早い二酸化炭素の排出実質ゼロ達成を目指しているが、その背景には、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う全町避難の経験がある。

町はゼロカーボンの柱として、太陽光や風力、水力等の再生可能エネルギーの導入を掲げ、震災の影響で廃校となった大熊中学校の跡地に出力1.8MWのメガソーラーと容量4MWhの大型蓄電池を設置した。発電した電力は総延長約3kmの自営線を通じて、JR大野駅西口の下野上地区に建設された産業交流施設「CREVA大熊」や商業施設「クマSUNテラス」のほか、図書館や博物館等が入る社会教育複合施設(2027年に完成予定)に供給される。各施設に設置される太陽光パネルも含め、3つの施設への再エネ供給率は86%以上を見込んでいる。「CREVA大熊」には、太陽光パネルのほかに、夏場の日差しを遮断するひさしや、外壁や屋根の高断熱化設備、地中熱を利用する設備が導入され、Nearly ZEB(*ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を実現した。

下野上地区以外にも、大熊町役場庁舎や公営住宅エリア、町内のイチゴ工場にも太陽光パネルと蓄電池が設置されている。大熊町では、地域新電力会社によるエネルギーの地産地消を進め、地域経済の中で循環することを目指している。

<*ZEB:ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略。年間で消費する建築物のエネルギー量を大幅に削減するとともに、創エネでエネルギー収支「ゼロ」を目指した建築物のこと。「Nearly ZEB」とは、再生可能エネルギーによって、年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた、ZEBに限りなく近い建築物。 >

◆本プレスツアーでは、大熊町ゼロカーボン推進課の担当者から、大熊町が進めているさまざまなゼロカーボンの取組についての説明を聞く。その後、大熊中学校跡地に設置されたソーラーパネルや蓄電池を視察するほか、ゼロカーボンを達成するための先導的エリアとして整備された 「下野上地区スマートコミュニティ」にあり、Nearly ZEB相当の建物である産業交流施設「CREVA大熊」を視察する。

【実施要領】

1.日程

2025年2月27日(木)~28日(金)

2.スケジュール

【1日目: 2月27 日(木)】

|

07:12-08:30 |

東京駅→郡山駅 |

|

10:20-11:45 |

株式会社広野町振興公社 国産バナナ「綺麗」 |

|

12:00-12:45 |

昼食 |

|

13:30-16:00 |

中間貯蔵施設 |

|

16:50-17:50 |

環境省ブリーフィング |

|

18:15 |

ホテル着(浪江町) |

【2日目:2月28日(金)】

|

09:00 |

ホテル発 |

|

09:30-10:50 |

株式会社ウッドコア |

|

11:30-13:00 |

大熊町「ゼロカーボン実現に向けた取組」 |

|

13:05-13:45 |

昼食 |

|

13:50-15:30 |

学び舎 ゆめの森 |

|

16:30-17:30 |

ナチュラディスティル川内村蒸溜所 |

|

19:31-20:48 |

郡山駅→東京駅 |

3.参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4.参加費用

14,000 円

(全行程交通費、宿泊費(朝食付き))

*お支払い方法、キャンセル料等については、参加者にご連絡します。

*集合場所までの交通費、解散後の交通費は自己負担となります。

5.募集人数

10名(各社ペン又はカメラ1 名、TV は1 社2 名まで)

*参加者は主催者の判断で決定します。

6.以下を必ずご確認・ご了承されたうえで、お申し込みください:

6-1.基本事項

(1)本ツアーは環境省主催し、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が運営を担当しています。

(2)本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3)参加者には経費の一部を負担いただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4)本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、環境省(主催者)及びFPCJ(運営者)は一切の責任を負いかねます。

(5)写真・TV 撮影を含めて、各取材地では担当者の指示に従ってください。

(6)本ツアーは、報道を目的とした取材機会の提供を目的としているため、参加者には、本国での報道後、FPCJ を通じ環境省に、記事、映像、音声(ラジオの場合)のコピーの提出をお願いしています。また、報道が英語・日本語以外の場合は、内容を把握するため英語または日本語の概要の提出も併せてお願いしています。参加申込者は、これらに同意いただいたものとみなします。

6-2.個人情報の取り扱いについて

以下について予めご了承ください。

※プレスツアーの主催者および運営者は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1)運営者は、申し込み時に送信された個人情報(所属機関名・氏名等)を、各プレスツアーにおいて必要があると認められる場合に、以下の目的でそれぞれの関係先に提供します。

・旅行会社を通じた旅行手配・保険加入(提供先:旅行会社、宿泊先、交通機関、保険会社)

・取材の円滑な運営(提供先:通訳者、取材先)

(2)運営者は、円滑な事業運営を目的に、主催者に申し込み者の所属機関名・氏名を共有します。

6-3.プレスツアー中の主催者・運営者による記録用の撮影

以下について予めご了承ください。

(1)記録用に、運営者がツアー中の様子を撮影します。その写真・動画の著作権は主催者に帰属します。

(2)ツアーの様子を記録した写真、記事、動画を、主催者および運営者のホームページやSNS 等に掲載することがあります。

(3)前各項の写真・動画に、参加者の肖像・声が映り込むことがありますが、主催者・運営者がそれらを利用することに同意していただきます。

7.FPCJ 担当者

取材協力課 石角、水谷

(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

*****************************************************************************************************************************************************************

◆以下の点を必ずご了承いただいたうえで、お申し込みください◆

・プレスツアーは複数のメディアが参加する共同取材であり、インタビューや撮影は合同で行うのが前提です。したがって、必ずしも全ての取材先で個別の撮影・インタビューができるとは限りません。

・プレスツアーの進行、取材時間、撮影制限に関しては、主催者及び運営者の指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合、その時点から、プレスツアーへの参加をご遠慮いただく場合もあります。