実施日 : 2024年06月26日(水) - 27日(木)

「2025年大阪・関西万博」事前プレスツアー

投稿日 : 2024年06月11日

本プレスツアーは、応募者多数のため、申し訳ございませんが参加申し込みを締め切らせて頂きました。

ご参加を希望される場合はキャンセル待ちとなりますので、ご理解頂ければ幸いです。

2024年6月17日

「2025年大阪・関西万博」事前プレスツアー

実施日:2024年6月26日(水)~27日(木)

【テーマ】

・開催まで1年を切ったいまの準備状況: 会場シンボル「大屋根リング」視察、運営主体団体関係者へのインタビュー

・万博で世界に示す日本の技術力: 最先端医療、町工場のものづくり、木造建築

2025年4月13日から10月13日の184日間、「2025年大阪・関西万博」が大阪市の人工島「夢洲(ゆめしま)」で開催される。開幕まで1年を切り、会場の建設や参加する国や企業、団体による出展準備が着々と進められている。

万博には161の国と地域、および9国際機関が参加を表明しており、想定来場者数は約2,800万人で、全国への経済波及効果は約2兆9000億円と試算されている。

1970年の大阪、2005年の愛知に続く3回目の日本開催となるこの国際博覧会のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。現在も世界各地で頻発する武力衝突や最近まで猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の世界的な流行など、「いのち」の在り方が問われている。万博のテーマには、「一人ひとりが、自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できる社会、こうした生き方を支える持続可能な社会を、世界が一体となって実現していくことを目指す」との意味が込められている。

本プレスツアーでは、万博会場で建設が進む「大屋根リング」を視察するとともに、運営主体である2025年日本国際博覧会協会の関係者から準備状況や開催の意義などについて聞く。また、万博に出展される最先端技術をいち早く取材するほか、会場のシンボル「大屋根リング」に採用された日本の伝統的な木造建築技術について知るため、京都の清水寺を訪れる。

【取材内容】

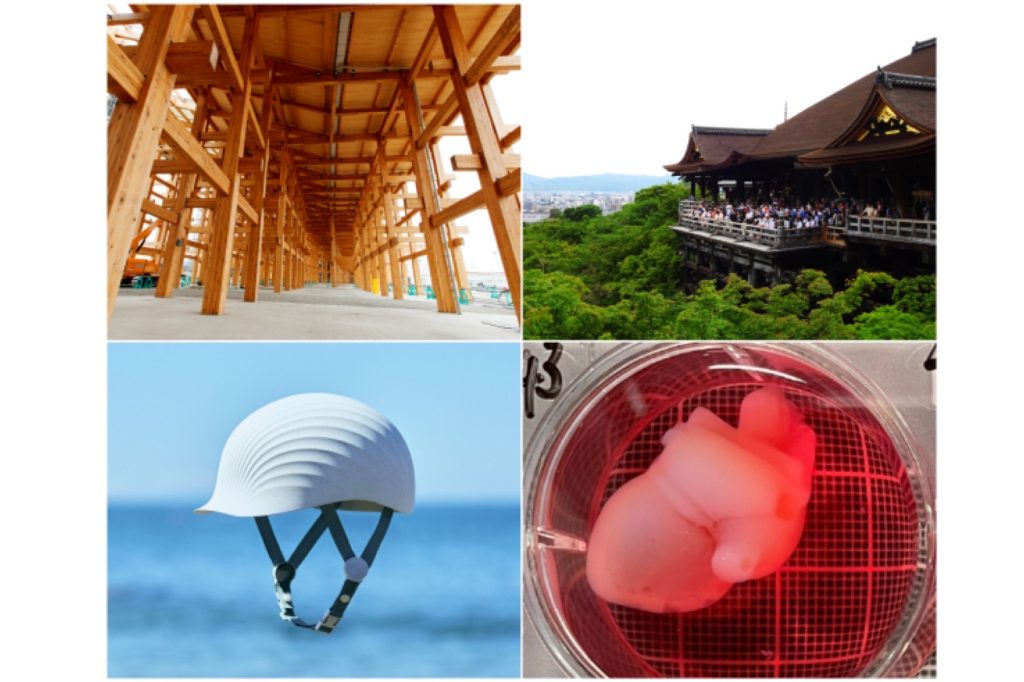

・世界最大級の木造建築物、万博会場のシンボルとなる「大屋根リング」視察

・主催団体関係者へのインタビュー

大阪・関西万博では、個性あふれる各国のパビリオンが出展するほか、「未来社会の実験場」と位置づけられた会場では、「空飛ぶクルマ」などの次世代モビリティや宅配ロボット、自動翻訳システムなど、人類共通の課題解決に向けたさまざまな最先端技術が披露される。

会場のシンボルとなるのが、完成すれば世界最大級の木造建築物となる「大屋根リング」だ。 1周2km、幅30m、高さ最大20mの巨大なリングは、「多様でありながら、ひとつ」という会場コンセプトのもと、大阪・関西万博会場デザインプロデューサーで建築家の藤本壮介(ふじもと・そうすけ)氏によって設計された。リング内に、公式参加者のパビリオンが配置されることから、世界をひとつにつなぐことを象徴するシンボルともなっている。リングの下は会場の主動線になる。また、来場者がリングの上にのぼって、会場全体や海や空を見渡すことができる構造になっている。

◆ツアーでは、大阪・関西万博会場の夢洲を訪れ、建設中の「大屋根リング」と、「PASONA NATUREVERSE」、「大阪ヘルスケアパビリオン」(いずれも外観撮影のみ)を視察する。また、同万博の運営主体である2025年日本国際博覧会協会の関係者(対応者調整中)から、現在の準備状況や開催にかける思いを聞く。

<注意事項> 今回の取材で撮影できるのは、「大屋根リング」と「PASONA NATUREVERSE」、大阪ヘルスケアパビリオンのみです。その他の建設中パビリオン等は撮影できません。また、その他、撮影制限がありますので、現場で関係者の指示に従ってください。この点につき、予めご了承ください。

建設中の「大屋根リング」(上段右・左)

会場完成予想画像(下段右・左)

【画像提供:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 ©Expo 2025】

2.万博開催に向けた国際参加者会議「International Participants Meeting 2024 Summer」

参加する国・地域および国際機関の責任者が一堂に会する

万博開催に向けた国際参加者のための会議「International Participants Meeting 2024 Summer」が、6月25日~26日の2日間、奈良で開催される。会議には、大阪・関西万博への参加を表明している国・地域や国際機関の国際博覧会責任者が集まり、万博テーマへの理解を深めるためのセッションや、パビリオン運営に関するガイダンスの提供などが行われる。同万博に向けた国際参加者会議はこれまでに3度開催されており、参加国同士の交流を深める場としての役割も担っている。

◆ツアー一行は、2日間に渡る会議の最後に行われる記者会見に参加する。

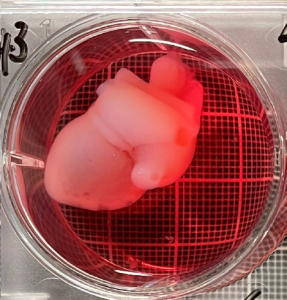

3.「心筋シート」の移植手術に世界で初めて成功した、大阪大学 澤芳樹 名誉教授

万博で展示される、世界初の「生きる心臓モデル(iPS心臓)」を開発

大阪・関西万博では、最先端の再生医療技術の紹介として、人工多能性幹細胞(iPS細胞)技術を活用して作る「生きる心臓モデル」が展示される。これは、約50万個のiPS細胞から作った直径約2cm、厚さ0.1mmの「心筋シート(※)」を貼り合わせて立体化し、心臓の形に模したもので、完成すれば本物の心臓のように鼓動を打つことになる。また、温度などを最適な状態にすると、約2週間拍動し続けることも可能になる。iPS細胞をもとにした心臓の立体モデルを動態展示する試みは、今回の万博が世界初と言われている。

澤芳樹(さわ・よしき) 大阪大名誉教授

「生きる心臓モデル」の開発を主導するのは、iPS細胞を用いた再生医療の第一人者であり、心臓血管外科医の澤芳樹(さわ・よしき)大阪大名誉教授だ。澤氏が率いる研究チームは2020年、心筋シートを心臓病患者に移植する手術に世界で初めて成功させた。澤氏のチームは、2023年までの約3年間に、同様の移植手術を計8件行い、手術を受けた患者の全員が社会復帰している。心疾患は世界で最も多い死因であり、今後心筋シートを用いた治療の普及が期待されている。

「生きる心臓モデル」はパソナグループが出展する「PASONA NATUREVERSE」で、「心筋シート」は大阪府と大阪市が出展する「大阪ヘルスケアパビリオンNest for Reborn」で、それぞれ展示される予定で、これらの展示には再生医療技術の可能性と共に、「いのち」の尊さを見る人に感じてもらいたいとの開発者の思いが込められている。

※「心筋シート」とは:iPS細胞から作製した心筋細胞をシート状にしたもので、心臓のように拍動する。

◆ツアーでは、培養液の中で拍動する「心筋シート」や、「生きる心臓モデル」のミニチュアサイズの試作品(拍動はしません)を視察するほか、再生医療技術の発展に尽力する澤芳樹・大阪大名誉教授から万博での展示にかける思いについて聞く。

「生きる心臓モデル」試作品のミニチュア版

心筋シート

【画像提供:クオリプス株式会社】

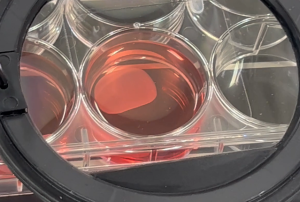

ホタテの貝殻を原料にした地球にやさしいヘルメットが万博来場者の命を守る

町工場が集結し、「ものづくりのまち」として知られる東大阪市。甲子化学工業株式会社はこのエリアに生産拠点を構え、1969年の創業以来プラスチック製品の製造を手掛けてきた。

海洋汚染や地球温暖化を背景に脱プラスチックの動きが加速するなか、持続可能な社会づくりに貢献したいと考えた同社は2022年、食用の身を取り出した後は廃棄されていたホタテの貝殻を再利用したヘルメット「HOTAMET(ホタメット)」(英語名:SHELLMET)を開発した。「HOTAMET」の原料となるのは、炭酸カルシウムを主成分とするホタテの貝殻に、リサイクル家電などに由来する廃プラスチック等を配合した新素材「シェルテック」で、甲子化学工業が大阪大学大学院工学研究科の宇山浩(うやま・ひろし)教授の協力を得て開発した。「シェルテック」を原料にしたヘルメットは一般的なヘルメットに比べて、製造過程における二酸化炭素の排出量を最大36%削減できる。ホタテ貝殻をプラスチックに混ぜ込むことで、強度(曲げ弾性率)が約33%向上しているほか、ホタテの貝殻の構造を模倣した特殊なデザインも強度を高めている。

大阪・関西万博の会場では、「HOTAMET」が防災用公式ヘルメットとして、約3,000個が使用される予定だ。

◆ツアーでは、甲子化学工業の生産拠点を訪れ、「HOTAMET」の開発責任者を務める南原徹也(なんばら・てつや)氏からプロジェクトの説明を受ける。また、「HOTAMET」の製造風景や、原料の「シェルテック」、万博会場に保管される予定の特別デザインの「HOTAMET」を視察する。

【画像提供:甲子化学工業株式会社】

5.清水寺

万博のシンボル「大屋根リング」に活かされた伝統工法と、木造建築の魅力

京都の東、音羽山の中腹にある清水寺は、778年の開創以来、観音さまの霊場として親しまれてきた。切り立った断崖に張り出す舞台が特徴の本堂は、国宝に指定され、思い切って行動することを意味することわざ「清水の舞台から飛び降りる」の由来となっている。13万㎡の広大な境内には仁王門や三重塔といった重要文化財も立ち並び、1994年にはユネスコ世界文化遺産に登録された。

大阪・関西万博の会場のシンボルである「大屋根リング」は、木材が格子状に組まれた特徴的な造りになっている。これは、「貫(ぬき)工法」と呼ばれる日本の伝統的な工法で、格子状に組まれた木材同士が互いに支え合うことで衝撃を分散し、耐震性に優れると言われている。

この貫工法が見られるのが、清水寺だ。高さ13mの舞台は、崖の傾斜にあわせて均等に並べられた18本の欅(けやき)の柱で支えられており、柱の縦横には何本もの欅の厚板(貫)が通されている。貫工法によって建築が難しい崖でも耐震性の高い構造を実現し、清水の舞台は建立から400年近く(※)たった今でも美しい姿を保っている。

万博会場の「大屋根リング」を設計した藤本壮介氏は、リングについて「京都の清水寺の舞台を彷彿とさせる木造の貫工法で伝統と未来を繋ぐ試み」としており、「大屋根リング」を通じて、日本の高い木造建築技術やその可能性を世界に発信したい考えだ。

※清水寺の開創は778年だが、本堂は1629年に大火災で焼失し、1633年に再建された。

◆ツアーでは清水寺を訪れ、ガイドの説明を聞きながら、万博会場の「大屋根リング」にも用いられている「貫工法」で建設された清水寺の舞台などを視察する。

【実施要領】

1.日程

2024年6月26日(水)~27日(木)

2.スケジュール

【1日目:6月26日(水)】

06:51-09:15 東京駅→新大阪駅(のぞみ7号)

10:20-11:45 大阪大学 澤芳樹 名誉教授(「生きる心臓モデル」関連)

11:55-12:40 昼食

13:40-15:20 甲子化学工業株式会社「HOTAMET」

16:05-18:00 「International Participants Meeting 2024 Summer」(国際参加者会議)

19:15 宿舎着(大阪市)

【2日目:6月27日(木)】

07:50 宿舎発

09:10-10:50 清水寺

13:00-14:00 昼食

14:15-16:00 2025年大阪・関西万博会場(夢洲)視察

17:00-17:45 日本国際博覧会協会 関係者へのインタビュー

19:00-21:27 新大阪駅→東京駅(のぞみ246号)

3.参加資格

原則として、外務省発行外国記者登録証保持者

4.参加費用

11,000円

(全行程交通費、宿泊費(1泊朝食)を含む)

※お支払い方法、キャンセル料等については、参加者にご連絡します。

※集合場所までの交通費、解散後の交通費は自己負担となります。

5.募集人数

10名(各社ペン又はカメラ1名、TVは1社2名まで)

※定員を超えた場合は主催者側で調整することがあります。

6.以下を必ずご確認・ご了承されたうえで、お申し込みください

6-1.基本事項

(1) 本ツアーは公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催し、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が運営を担当しています。

(2) 本ツアーの内容は、予告なく変更になる可能性があります。

(3) 参加者には経費の一部を負担いただいていますが、営利を目的とした事業ではありません。

(4) 本ツアー中に発生した事故や怪我・病気、トラブル等について、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会及びFPCJ(運営者)は一切の責任を負いかねます。

(5) 写真・TV撮影を含めて、各取材地では担当者の指示に従ってください。

(6) 本ツアーは、報道を目的とした取材機会の提供を目的としているため、参加者には、本国での報道後、FPCJを通じ公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に、記事、映像、音声(ラジオの場合)のコピーの提出をお願いしています。また、報道が英語・日本語以外の場合は、内容を把握するため英語または日本語の概要の提出も併せてお願いしています。参加申込者は、これらに同意いただいたものとみなします。

6-2.個人情報の取り扱いについて

以下について予めご了承ください。

※プレスツアーの主催者および運営者は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、ガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1) 運営者は、申し込み時に送信された個人情報(所属機関名・氏名等)を、各プレスツアーにおいて必要があると認められる場合に、以下の目的でそれぞれの関係先に提供します。

・旅行会社を通じた旅行手配・保険加入(提供先:旅行会社、宿泊先、交通機関、保険会社)

・取材の円滑な運営(提供先:通訳者、取材先)

(2) 運営者は、円滑な事業運営を目的に、主催者に申し込み者の所属機関名・氏名を共有します。

6-3.プレスツアー中の主催者・運営者による記録用の撮影

以下について予めご了承ください。

(1) 記録用に、運営者がツアー中の様子を撮影します。その写真・動画の著作権は主催者に帰属します。

(2) ツアーの様子を記録した写真、記事、動画を、主催者および運営者のホームページやSNS等に掲載することがあります。

(3) 前各項の写真・動画に、参加者の肖像・声が映り込むことがありますが、主催者・運営者がそれらを利用することに同意していただきます。

7.FPCJ担当

取材協力課 石角、清水

(Tel: 03-3501-3405、E-mail: ma@fpcjpn.or.jp)

◆以下の点を必ずご了承いただいたうえで、お申し込みください◆

・プレスツアーは複数のメディアが参加する共同取材であり、インタビューや撮影は合同で行うのが前提です。したがって、必ずしも全ての取材先で個別の撮影・インタビューができるとは限りません。

・プレスツアーの進行、取材時間、撮影制限に関しては、主催者及び運営者の指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合、その時点から、プレスツアーへの参加をご遠慮いただく場合もあります。